| 新聞報導 - 自由論壇 | |

| 作者 曾心儀/編著 | |

| 2014-05-06 | |

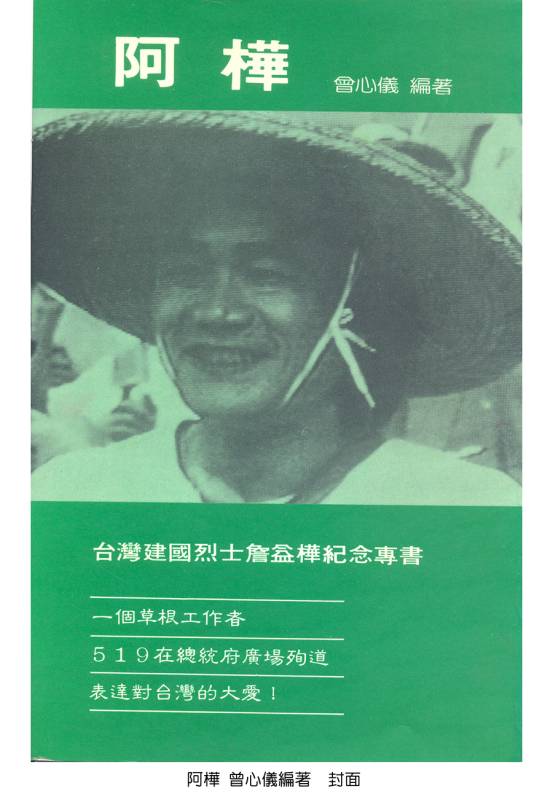

阿樺

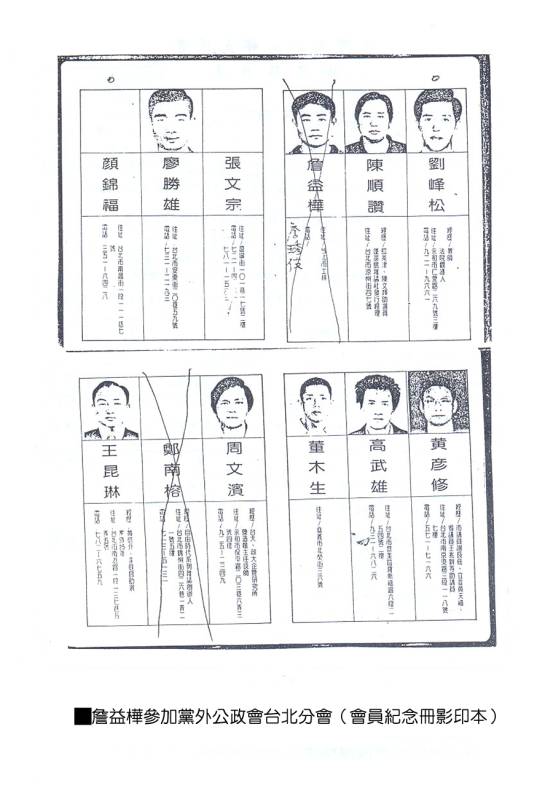

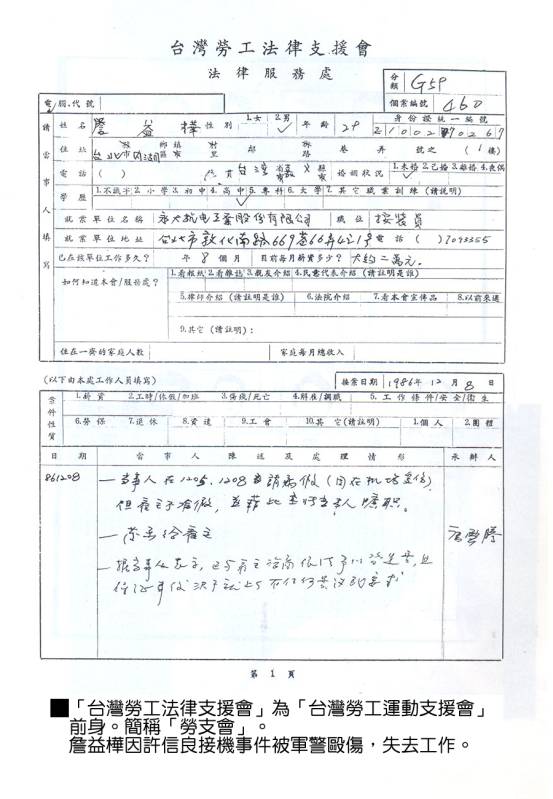

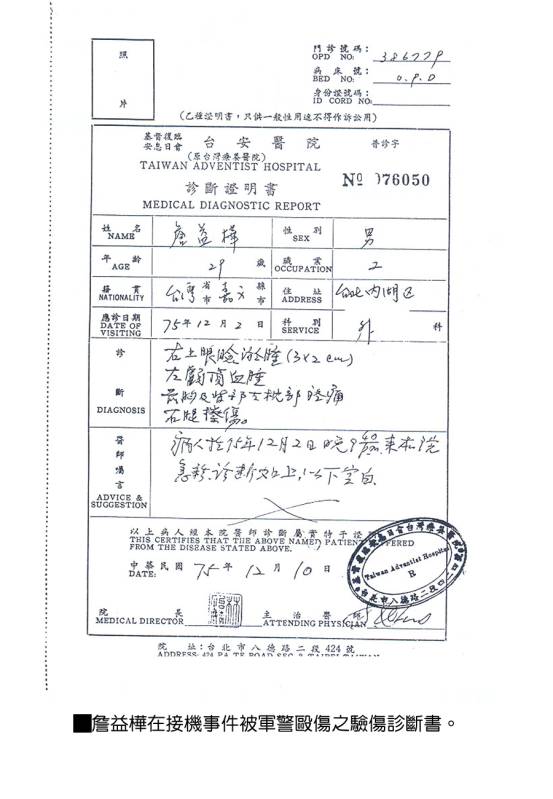

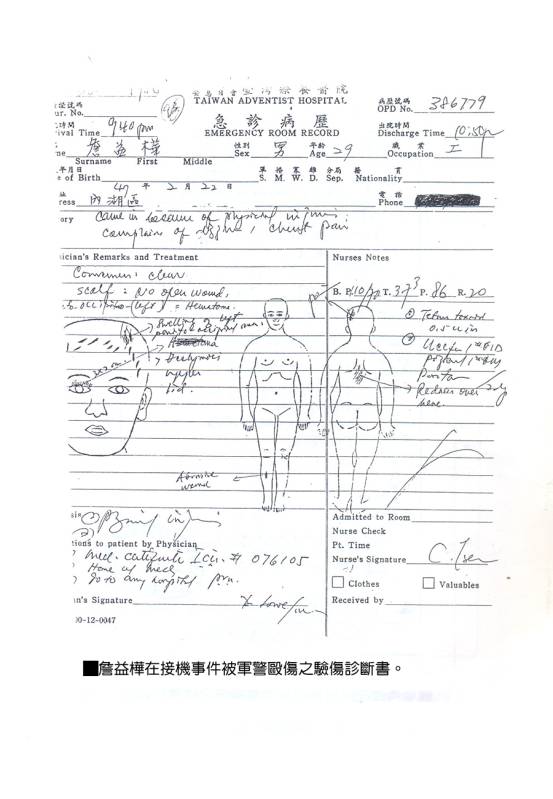

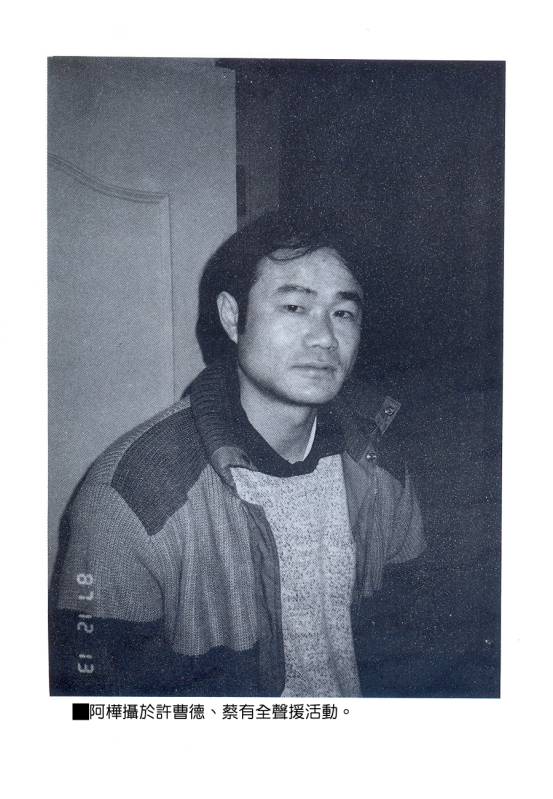

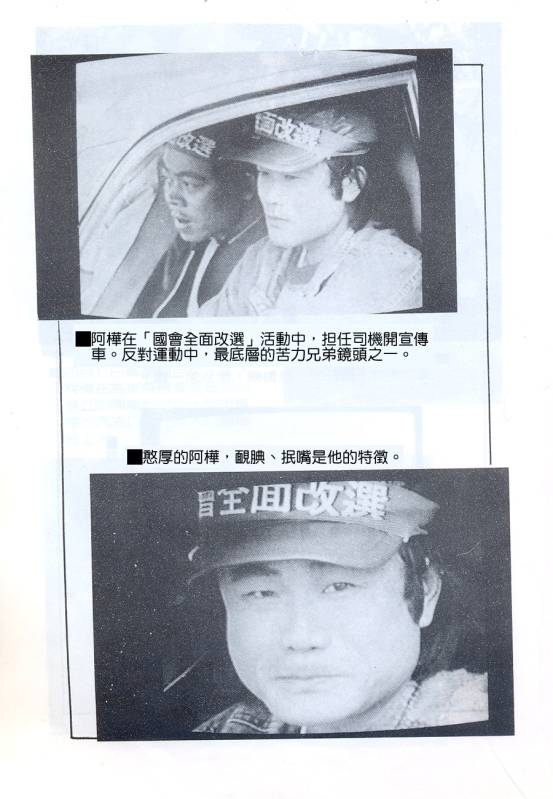

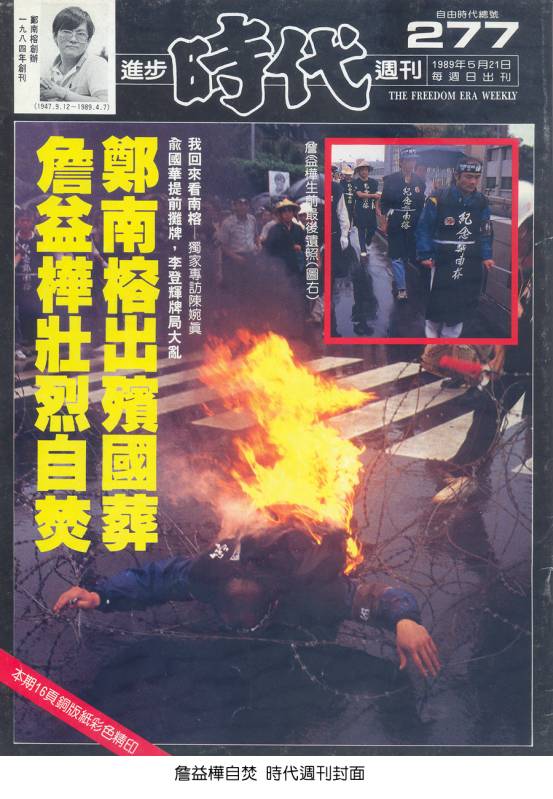

--台灣建國烈士詹益樺紀念專書 曾心儀/編著 一個草根工作者 1989年5月19日在總統府廣場殉道 表達對台灣的大愛! 阿樺,本名詹益樺,三十二歲,未婚。一九五七年二月二十二日生。童年在嘉義縣竹崎鄉度過。少年時北上求學,龍華工專肄業。 他年輕的生命,人生最後四年全部奉獻給反對運動,歷經許信良接機事件被軍警毆傷,在黨外公政會默默奉獻,參與民進黨建黨,曾為尤清,謝長廷助選,在許榮淑,鄭南榕所辦的雜誌社擔任發行工作。 全心投入「許曹德,蔡有全台獨案」全島聲援活動,「五二○」農民請願事件中,拆下立法院招牌。一九八九年四月七日,他在高雄縣農權會得知鄭南榕自焚,立即北上,切斷他所深愛的南台灣農運,草根工作。四、五月間進行殉道的準備,「五一九」當天,身背預藏的汽油,與鄭南榕喪禮隊伍遊行走全程。 總統府前的鎮暴部隊向和平民眾噴射強力水柱,引起群眾憤怒,阿樺引火自焚,趴到在蛇籠絲網上──那一刻,他的生命延續到我們每個人心中。 我們常「聽到」也常「講到」的公義、愛、尊嚴,但我們是否落實做到?台灣社會上弱者權益是否落實替他爭取了嗎? 我現拿鋤頭時,挑擔時,常思考這些問題,台灣社會上弱者在那裏,他們被變成弱者是什麼原因,是什麼人造成,是什麼事情演變,現我不敢有什麼結論,我自訂一個方面,跌倒成為弱者的人,我站立那個地方扶啟他。 ──摘自詹益樺寫給獄中蔡有全的信

詹益樺紀念專書

目次

第一部份:照片

附:阿樺接機事件受傷資料/

阿樺最後手迹──5、19晨寫給有全的遺書

第二部份:文字

給有全的信<代序> (曾心儀)1

阿樺給有全的信 11

周順吉談阿樺──接機事件、黨外公政會時期、民進黨建黨、「五一九」最後見面 13

戴振耀談阿樺 31

農夫陳照長談阿樺 43

農夫蘇水印談阿樺 51

一個女大學生對阿樺的追懷──與李宜樺談阿樺 59

許諾,沉入心底最深的深處──寫給阿樺和他的患難兄弟 67

貼心又遙遠的聲音──不具名者談阿樺 77

碎心的回憶 79

林再受 (政治受難人)

郭清淵老師 (政治受難人)

洪志銘 (洪奇昌雙和服務處主任)

李三沖 (專業錄影工作者)

永遠的「阿撒普路」 (蔡海埔) 87

那每場運動第一線上的身影 (鄭麗娟) 97

慕道而謙卑的草根工作者──我所認識的阿樺 (陳真) 101

阿樺與馬神父 103

燃燒的蝴蝶 109

後記 (曾心儀) 183

重要史料影片! 1989年4月7日鄭南榕自焚事件 警方當天蒐證影帶

<代序>

給有全的信 曾心儀

有全:

阿樺在「五一九」那天自焚後,我在他自焚現場蛇籠絲網前靜坐許諾,之後,到台大醫院停屍間看他遺體,面對著他,我再度許諾──我要為他做事,彰顯他的精神。

阿樺奉獻他的生命,我想,我們活著的人,所能做的,就是把對他的尊敬、紀念與我們的 理念在生活中落實。對我來說,不僅僅只是為他寫書而已。然而,即使是寫書,也並不是一件容易的事。在編輯這本書的過程中,我曾有過放棄將此書問世的念頭 ──那是基於對阿樺的尊敬,對他的生命要有所交代。

多少次,欲放棄、不寫,卻又有一股力量支撐著我,繼續寫。每次,灰心,絕望的時候, 腦中閃過一個念頭──把沉重的擔子託付給上帝,上帝會寬恕人們的缺點和罪過。上帝會幫我提起這沉重的擔子,而阿樺在人間的過去也都已進入歷史。這樣想時, 我就「絕處逢生」,繼續按照原訂的計劃編輯阿樺的書。

關於阿樺在世時,生活化的這部份,現在初步整理出來,這是系列專書的第一輯。我想到,要寫一封信給你,用這封信「代序」。如果不是要用寫信給你來「代序」,我不知道,什麼時候,我才能提筆寫信給你。

最後一次與慧瑛去看你,是在南榕自囚期間。我們「北基會」的成員,上午去土城監獄看 蕭裕珍等人,下午去龜山監獄看你、林國華、許曹德。那天我非常難過。高雄事件發生後,我和慧瑛每週都去探監,有時一個星期去好幾次,有時上午看了,下午又 看。有四年的時間,我是土城、龜山的常客。(以及大逮捕剛發生後,景美軍法看守所的常客。)這十年來的人事變遷、一場接一場的悲劇,使我彷彿在惡夢的夢境 中浮沉。

南榕自囚,我沒有去看他。實在是不忍心去看。那天與慧瑛去龜山看你,好像又回到高雄 事件後隔著鐵窗對望的日子。你還是那樣瀟灑、年輕、面帶笑容。你託我照顧慧瑛,我心中只有唉嘆。「北基會」是你二度坐黑牢前夕,籌劃推動,在你入獄後成 立。我和鄭文堂擔任第一屆管理委員文宣組,鄭文堂製作的第一張傳單就標出:

「莫讓黨工作成為反對運動的祭品」

慧瑛與我擔任第二屆管理委員,慧瑛負責關懷組。若不是管理委員會通過擇日探監,我真 不知道,我何時才有勇氣提起腳步,再到那傷心地?但那天回來,我還是垮了,整整一週在家,什麼事也不想做。我和南榕通電話,我說,我去探監就成了這個樣 子:我更沒有辦法去看他。南榕在電話那端,沒有說什麼話。我非常傷心,假如,你和許曹德這個案子的聲援活動後期,某些檯面人物不要做出那樣令人反感的事, 很多事情的狀況都會不同。沒有想到,後遺症一直延續下來;這一切,只有交給上帝、交給歷史。

我雖然沒有受洗,可是我虔誠信仰上帝。或許是上帝的安排,讓我有機會與馬赫俊神父長 談。馬神父被國民黨強制驅逐出境後,我參與聲援委員會,被指派協助文宣、連絡工作。為了做傳單,我向幾家傳播媒體調借照片,沒想到,因此在無意中突破了沒 有勇氣去時代雜誌社心理障礙。通常,與「時代」有關的事,我都是直接找南榕。我和他從黨外雜誌時期就認識,很了解他的脾氣,他是「時代」的主要負責人。他 把責任一肩挑,也是基於此,國民黨集中火力對準了他。你和許曹德拿到叛亂案傳票時,我還在「時代」當記者,南榕對我說:

「國民黨用叛亂罪辦『許蔡案』,是向台灣人民宣戰。」

你決定出庭應訊的前夕,南榕請你、我等人吃日本料理。我能體會他的心情。我們都感覺 到,國民黨用「台獨叛亂」來辦,難有倖免黑牢劫。那天吃日本料理,你還打趣地問南榕,他上次被張德銘控告坐牢,在牢中的人際關係是否還管用?進去了,是否 還有煙抽?南榕沒有說話,他的神情嚴肅。其實,你坐牢以後,何止是抽煙的問題?他推動的聲援活動盛況空前。

但是,當南榕自己拿到了叛亂案傳票,聲援活動如何做呢?我內心很衝突。同個時間,我參加馬神父聲援委員會,卻沒有參加南榕的聲援會。而且,還是為了向南榕調借照片,才去「時代」。那是南榕自焚前,我最後一次見到他。

南榕自焚當天,我整個上午、下午在打字行做聲援馬神父絕食祈禱二十四小時行動原則傳 單。傳單上了影印機,我才有空和「勞支會」通電話,才知道出事了。我以為我不會哭,我想,南榕做了最徹底、最強烈的抗議,他是殉道者,我只有景仰、不應該 哭。但是,抵達現場,看到多年友伴,燒成這個樣子,我還是忍不住痛哭!

我在阿樺自焚現場,以及到台大醫院停屍間看他遺體時,我都沒有哭。以後,很長的時間,我投入做阿樺的事,也一直哭不出來。我自己都覺得很奇怪,也覺得這狀況怪可怕的;不哭、哭不出來並不是好事。

以後,我才知道,那長長的時間,我沒有為阿樺哭,是有原因的。我在「五一九」以前就得到訊息,只是不知道是他、不知道是用這種方式。我隱約知道,阿樺自焚有深層涵意。當我越來越接近阿樺、越來越了解阿樺;我開始忍不住流淚。在尋找阿樺踪跡的過程,我痛哭了無數次。

我,並不是阿樺自焚事件最好的、唯一的撰文者和詮釋者。我編輯系列專書,我所編輯的系列專書也不是唯一的、最好的詮釋。我只是盡我能力所及,希望對阿樺的生命有所交代。

「五一九」早晨,阿樺從你和慧瑛在新北投的家步出。他簽名,寫了「5·19晨」給你的遺言,是到目前為止,我所看到,他最後的筆跡。

「五一九」晚上在總統府前靜坐現場,我得知阿樺留有遺書,其中一份是給你。你在牢中,我覺得,我有責任把阿樺的事代替你扛起來。很多人,對阿樺自焚,痛心、心碎。很多人沒有辦法提筆寫他。我知道,你也是。

我熬過了這幾個月。就算是我為你,也為一些相知的人扛起這個痛苦吧

!為阿樺做一件事,把他很生活化、很動人、很感性的一面,用文字與照片呈現出來、讓朋友們更接近他、了解他。他的生活裏,有很大的部份,朋友們並不了解,更遑論社會人士。

我想,從四月七日南榕自焚後,我們活著的人要怎麼做,才能不辜負南榕,這是很嚴肅的 事。這是很重的責任。「五一○」,我獨闖總統府禁制區,站在交通指揮台上展示南榕遺照,我決定做那行動時,已對人生做了割捨。我成功地做到闖總統府禁制 區,被逮捕拘留在博愛派出所六個小時,我不說話、不喝水、不吃東西,後來他們把我釋放。這個行動,我以後才知道,它是我得到阿樺犧牲訊息的契機。因此,阿 樺自焚後,我的感受與一般人相當地不同。

你和許曹德案子聲援活動期間,民進黨「二全會」中,朱高正把南榕打得頭破血流,我在會場門口靜站抗議二十一小時。那次,也是先把人生做了割捨。靜站期間,很痛苦,可是,心靈上達到宗教的境界,有著極難得的愉悅。

「五一○」我獨闖總統府禁制區,也有像上次靜站抗議時相似的境界。

我為了南榕,為阿樺,可以做到割捨人生的抉擇。但是,我至今仍反對自焚。只是,自已也曾有過選擇割捨,在心境上會覺得和南榕、和阿樺很接近。

阿樺三十二歲的生命,多苦難,卻在他死後,展現出他不為人知、豐富的世 界。他走過的山水、田園,他接觸過、幫助過的弱勢勞動者都還在。他非常喜歡樸實的農村生活,喜歡台語民謠。這幾個月,為做阿樺專書,我尋尋覓覓,不斷地發 現,很多處境、很多感受,與阿樺相似。譬如說,我去高雄縣阿蓮鄉與陳照長談,從談話中,我被陳照長敘述他和阿樺去屏東採釋迦所吸引。我特別要求陳照長抽空 帶我去屏東走一趟。在還沒有去屏東之前,我從追思會專輯上看到阿樺寫給你的信,我非常驚訝,他談到陳照長、談去屏東採釋迦,我和他的感受是那麼接近!

我住在戴振耀家時,李宜樺(她是輔大學生,藉暑假到高雄縣農權會學習草根工作。)帶我玩URM課程的一項遊戲,就是依自己的角色,按重要性順序排列。在以「時間」做排列時,我排出的第一項是「宗教思考」。後來,李宜樺告訴我,這個遊戲是幫助認識自己。還好,我第一次,不是在URM,不然,不家可能以為我在取悅林宗正牧師或EDFILE牧師(加拿大籍老師)。

我想,我能夠從「五一九」以後,鍥而不捨地尋找阿樺的踪跡,找到他的骨灰放置處,去看他母親,能夠把第一輯專書做出來;「宗教思考」和宗教力量是重要的因素。

你不知道,我是多麼地震驚──當我數度南下探訪,最後一站是去你家,我看到你家牆壁上掛著宗教字、畫以及你們家族、你個人的照片;我真是太震驚了!

高雄事件,你坐牢回來,戴振耀曾開車載我去你家。那天,你不在。我看到你高齡的父母親。那次,你家裏的宗教佈置並沒有給我特別的感受。這次卻很不一樣。這次,我為阿樺而來。在來到你家之前,我知道,阿樺「五一九」自焚,是要學耶穌的精神,表達對台灣的大愛。

現在,再看到你家牆壁上掛著耶穌被釘在十字架上的塑像,感受特別強烈。牆上還有一幅大型的耶穌牧羊的彩色圖畫。圖畫的上端印著:

我是好牧人 好牧人為羊捨命 約翰福音第10章第11節

我當時震驚得想哭

「我是好牧人,好牧人為羊捨命」;不就是阿樺的寫照!

而我,在紀念阿樺的事上,很想要落實宗教情懷,我常常和朋友說「在宗教裏,羔羊迷途了,都要想辦法把他找回來;更不能把身邊的羊趕走。」;這一點,我卻沒有做到。

阿樺的事裏,宗教是一條主軸。從他自焚現場拾回來的福音書,裏面有你為高雄事件坐牢,監獄審查書籍的印章,有你的簽名。我的床頭上也有一本福音書,是高雄事件另一位受刑人在會面時交給我帶出來,裏面也有監獄審查的印章。

阿樺在「五一九」晨寫給你的遺言,是寫在你未寄出的一封信的底端。那封信,是你在高雄事件坐牢回來後,寫給一位牧師,信中表達對長老教會的失望。阿樺在你家自由進出,不知道他從那裏找出你二度入獄以前所寫,這封沒有寄出去的信?

我也曾一度對長老教會失望,痛心教會被虛偽的社會人士所運用,作為攀附權勢的階梯。阿樺的死,帶給我的痛苦,遠遠超過我過去所受的打擊。然後,我想,我是靠著對上帝的信仰、對生命的尊重,熬過來了。

隔著鐵窗,我無法和你盡言。雖然,從南台灣回來台北,台北讓我覺得很像沙漠,但是,終究,我們在台北還是有共同的、可信的朋友。隔著牢牆,這條路,還要走下去。我的文學工作將更為嚴肅。

我不知道要怎麼安慰你。鐵窗、牢牆的阻隔,我只能請你信任我,我已把阿樺的事扛起來了。我們,誰都沒有辦法不帶著哀傷懷念阿樺。那麼,只有請你,從信仰、從祈禱中得到力量。

心儀

一九八九年九月二十一日

P.S「五一九」晚上,我在阿樺自焚現場聽說,阿樺生前把遺書交給林永生,遺書寫給他的家人、你和邱義仁。給邱義仁的,是在「五一九」過了約一個禮拜,由江瑞添交給他。

阿樺給有全的信

哥:

平安,今日透早日頭打霧光時,跟庄腳仔朝長兄駛著農用車,來到菜市口虱目魚粥阿忠攤位,吃早餐,在吃A時陣,遇到順發仔、水源兄、清仔伯、榮仔,大家攏是農樣A打扮,真有禮貌,從這條街喊到那一條街A「HO早」聲,他們十分的關心 我生活情形,看我有得住麼,或是到他們家吃飯、坐坐諸情形,要離開之前,大家為趙搶付錢在那裏幹來罵去,真是十分親切,過一陣子互相拜別,我呷朝長兄駛向 釋迦園山頂,路途上朝長兄教我一些釋迦栽培和運銷問題,沿著美景以及車上音樂曲「要拼才會贏」,使我精神振奮,來到釋迦園時,才不到六點,沒想到隔壁園福 源叔已經作一點多鐘,心內暗暗為這些農民嘆氣,又看到他黝黑彎曲軀體在園中轉來轉去打拼在採收,採收完的釋迦還要每粒每粒小心放置以及拿著小毛刷刷掉釋迦 白點蟲,要後裝箱等工作,又想到前幾天福源叔捐付一仟元給我做生活費,心中自責萬分,他抽的是新樂園,我抽的煙是MABULE,這一天心中對他的一切實在感慨良多,我頃刻間祈禱上帝,請您賜我更加力量為這群被社會經濟剝削,社會階級剝削弱者做一點代誌,他們不憨、是善良,他們不是笨、是自求不傷害別人的滿足。

我們常「聽到」也常「講到」的公義、愛、尊嚴,但我們是否落實做到?台灣社會上弱者權益是否落實替他爭取了嗎?

我現拿鋤頭時,挑擔時,常思考這些問題,台灣社會上弱者在那裏,他們被變成弱者是什麼原因,是什麼人造成,是什麼事演變,現我不敢有什麼結論,我自訂一個方面,跌倒成為弱者的人,我站立那個地方扶啟他。

周順吉訪談記 曾心儀/訪談整理

周順吉(政治受難人,「青年自覺運動」案,被判無期徒刑,一九七五年蔣介石死經減刑,服刑十五年又三天出獄。)

談詹益樺──接機事件、黨外公政會時期、民進黨建黨、「五一九」最後見面

時間:一九八九年七月三十一日

地點:台北市延平區安西街周宅

我第一次和詹益樺見面,是尤清還沒有選縣長以前。那時候有黨外活動,我 坐牢回來,黨外人士在台大校友會館四樓辦活動迎接我們十幾個坐牢回來的政治犯,我和詹益樺一同搭乘電梯。他有個習慣,戴著帽子。我起初以為他是工人,但是 他也和我一樣,到四樓。他這個人不愛講話,看到人就點點頭。

我們到了四樓,他不像一般人,一進去就簽名,他走到後面去。那時候,他 是想看,不敢參與。後來,尤清選縣長,他是在業餘的時候當義工,幫忙發傳單。我和他碰面,都是在選舉的場合,或黨外活動場合邊邊上碰到他。在謝長廷服務處 看過他。他都不是在競選總部裏面,我都是在門口看到他。

我在「公政會」台北市分會當秘書時,許信良闖關的接機事件,我們共去了 五次,詹益樺去了三次。他出事的那一次,他是和我一起去。那天我們知道狀況,聽說路上有阻撓,我們就化整為零。阿樺跟著我,我們兩人特地到台北市火車站前 面去搭到機場的公車。去的時候,他沒有帶身分證,我有。我的身份證上寫有以前的職業是記者,我沒有到內政部去註銷,太麻煩。

我們去機場,他帶了布條,背著小背包,還是戴著帽子。我叫他在車上裝睡 覺。車子要靠近機場時,每部車(連公車)都被攔下來,警察上來查看乘客有沒有護照。如果是接機,就盤問「接那一班飛機?接誰?」問到我們時,他裝睡,我也 裝睡,我把身份證給警察看,警察看上面寫「記者」就不問了,要看阿樺的證件。我就說「他是我的攝影記者,我們一起來的。」警察也就不問了,車子就直接到機 場去。

我們到了裏面,看到幾個公職人員。公職人員進出方便。在這次接機之前的 兩次行動,機場裏面跟外面消息不通。這次,我們為了要彌補這方面的問題,我和阿樺就約定,我們進去以後,一個小時打一次電話回台北「公政會」分會給會裏的 白小姐。所以,我們都準備了五元的銅板用來打電話;機場裏面換零錢不方便。

我們在那裏轉了幾圈,只看到幾個人,狀況還不明顯。詹益樺跟我講:

「周秘書,我想到桃園許國泰接機總部。到了總部,我打電話給白小姐。」

我們約定,他到了就打電話,我固定一小時打電話回「公政會」分會。我們彼此就會知道狀況。這樣約定後,他就出去了。

那天接機,有派代表,我也是其中之一。黃昏的時候,有人進來說,外面有人被打。他們要求放人。起先聽說有五、六個人被打。後來的消是有二十幾個人被打。那時候,我沒有聽到詹益樺被打。等我們出來後,才聽說詹益樺不見了,我連忙說「趕快找人」。

我沒有看到詹益樺被逮捕、被打後放出來。軍警是怎樣把他們放出來,我們 沒辦法看到。我看到他全身傷痕的狀況是:他回台北,出事第二天報紙刊出來,他到「公政會」分會辦公室。他臉上、身上、腳,到處是傷、瘀血。他還是戴著帽 子。帽子形式不一樣,顏色換了;因為原來的帽子不見了。

我問他:

「你為什麼會被抓去打呢?」

我按照我們的約定,曾打電話給白小姐,白小姐說,許國泰總部那邊大隊人 馬已經出發了。(這次不是余登發參加的那次。)我以為詹益樺跟著總部的人一起出發。詹益樺跟我說:「我搭車出去,車子可以到桃園、中壢,本來車子是直達、 中間不停。但是車子開出來不久,我就看到前方有接機隊伍,我就中途下車。下車,想跑去追上接機隊伍。」

我想,他下車離隊伍大概有半個小時的路程。他走到靠機場的地方,沒想 到,靠機場的地方有警察、也有便衣人員。他走過警察面前,警察沒對他怎麼樣,可是,突然間,便衣人員就把他逮捕,把他帶到一個軍營裏,一進去,什麼話都不 說就是一頓毒打,打得他莫明奇妙,他只知道打他的人是軍人。一頓毒打後,問他:

「你來幹什麼?」

詹益樺說:

「我來看朋友。」

打他的軍人就怒斥他:

「你來接機,你是陰謀份子!」

又是一頓毒打,他被打昏了。他被抬到裏面一個營房,他稍微醒過來時,發現周圍躺了好幾個被打的,一個個都在痛苦呻吟,大家都是血淋淋的。在他之前,裏面至少躺了將近十個人,後來陸續又進來一些人。他被抬進去後,現場看管的人對他怒吼:

「不准動!臥倒!」

他被命令趴著,一動就被軍人的腳踩。他被打得遍體麟傷,還不准動。有的人被命令貼著牆壁,不准動,不准掉轉頭。有的人要尿尿,看管的人就反問:

「要尿尿?」

說著就打,打到尿流出來。沒有人去小便,根本沒有。詹益樺說,那真是人 間地獄。他說,他以前聽人家講,這次是親眼目睹,親身體驗,他這一輩子不會忘記。他見證國民黨統治的面目、手段的卑鄙齷齪,他覺得不可思議。本來,他想, 國民黨軍人壞是壞,還沒有惡劣到極點。他這次親身處境,看透了國民黨。他本來認為,國民黨壞,就是那老頭子(指蔣家)不好,等老一輩死掉,年輕人還可以 談,還有希望。等他看到國民黨的本質,他徹底覺悟了!

我記得那次,顏錦福的工作人員范德雄也被打得很慘。那次「公政會」總會 開記者會,總會和分會只隔著地下道,可是詹益樺受傷,不能騎摩托車,我就叫計程車送他過去。那時候,詹益樺還有工作,因為報紙報導,我們持驗傷單連署控告 桃園軍管處負責安全的軍方首長,詹益樺服務的公司就有壓力。他受傷,要請假,公司以各種理由為難他。我打電話到「台灣勞工法律支援會」給郭吉仁律師,他個 人也去找過律師,請「勞支會」協助爭取勞工權益。詹益樺告訴我,他是在電梯修護公司當技術員。我的印象,那公司是國民黨黨營事業之一。公司用各種由由,把 他撵走。這令他深切體會被迫害的感受。公司要把他撵走,可是他沒有犯過失。他唯一的過失是沒有請假,沒有來上班。他被抓、受傷,沒辦法去請假,他有打電 話,公司卻認定他曠職。他的家人不會幫他寫請假函,因為他家人反對他碰政治,他受傷還瞞著家人。報紙登出來後,他家人才知道。

那天在記者會,我留我家電話給他,要他與我保持聯絡。我因為有事,記者會還沒結束,就先走。那天晚上大約十一點,他打電話給我,在電話中說:

「周秘書,你家裏方便不方便?」

我那時沒還沒搞清楚他的意思,就要他坦白講。他就說:

「方不方便在你家住一下?」

我說:

「沒問題,你過來。」

我要他坐計程車過來,我在我家街口延平路「第一劇場」門口接他。他那時是在記者會舉行後,朋友請他在中出北路吃東西。

他坐計程車來,我幫他付車錢,扶他下車。從當晚開始,他就住在我家,住了一個禮拜。

他來住的第一個晚上,我跟他聊天。我對他說:

「你不要客氣,住在這裏,就像你自己的家。我用溫水幫你抹身體。你受傷,不能洗澡。」

我看他走路不方便,我裝了盆溫水,拿了條毛巾,讓他自己擦身體。那時我剛結婚不久,還沒有小孩。我太太也認識阿樺,我的朋友來,我太太都很照顧。那天晚上,他跟我說:

「周秘書,不怕你見笑,我實在不能回家住。」

我問他:

「為什麼?」

他才講,他住在台北的家,那父親不是他的生父,他媽媽改嫁了,他的姐妹不是完全都是同父母。又加上發生這種事,他不想使家裏每個人過著心驚膽跳的日子。我對他說:

「沒有關係,你就住在我這裏。別的事先不要管,你先安定下來。我這裏有電話,你不方便出去,就打電話給朋友,請朋友來。你的朋友,就是我的朋友。就算情治單位知道你住在我家,我也不怕。」

他說:

「我沒有想到,周秘書你跟我講的這些話,是我這一輩子第一次聽到的話。這麼不怕事!很多人還是很怕。」

我跟他講,住在這裏絕對不會有事,有,我也不怕。我跟他講得很明白,我的經濟不是很好,但是,「我吃稀飯,你一定有稀飯吃。粗茶淡飯,一起吃。一樣的!」

我告訴他,我媽媽生五個男孩,前面、後面,早都夭折了,只剩下我一個男 孩。我成長過程中,少我幾個月、幾歲,我都當做是我的兄弟姐妹。他年紀比我小,我就對他說,「我就把你當作我的弟弟。」我媽媽、我太太都希望他安定住下 來,他感受到了愛,掉下了眼淚。他坦白說,他三十歲了,從來沒有感受到這樣溫暖的愛。他掉眼淚,使我對他的印象更深刻。他的遭遇,是我坐牢回來後看到,因 為從事政治活動被迫害的第一個例子。

他的工作沒了,本來我還在幫他據理力爭,後來,他說「算了」。他是我們 「公政會」分會的會員,他因為接機事件受傷,我本來想,有關訴訟和道義上,許國泰那邊應該要有所表示,可是,事實上都沒有。對這件事,我心裏一直不能諒 解。今天我才第一次說出來。「公政會」經濟不是很充裕,我也想到,是不是「公政會」可以增加一個人員,讓他有個工作?到現在為止,詹益樺還不知道,我曾經 跟「公政會」成員商議過,可是沒有通過。

他住在我家的那段時間,白天我要上班,沒辦法陪他,下班後就陪他聊天。 如果下班回來沒有看到他,我就問我太太,他到那裏去了?他很客氣,我太太煮東西給他吃,他總是推卻。他一天頂多吃一餐,碰到吃飯的時間,就藉口說要去出散 步。他有內傷、有外傷。我去藥房買紗布、藥水為他處理外傷。我媽媽買了「鐵牛運功散」,要他天天吃,治療內傷。

有一個禮拜的時間,我和他每天晚上聊天,一聊都是幾個小時。我儘量不涉及他私人的事。他會陸陸續續跟我談一點。他說,看到我這個家很溫暖,他既羨慕、又嫉妒。我跟他說:

「家家有本難唸的經。你看我家三個人,事實上,也是有點磨擦。」

他跟我說,他以前對外省人非常反感。我他對說,我不會。我父母從海的那 一邊來的,我母親他們在日據時代就來了。他說,他接觸他繼父以及與繼父來往的那些外省人,他們無形中流露出統治者的姿態,使他內心深處產生不滿。我和他討 論,我說我的觀點是從人、從尊重生命的觀點來與人相處。他說,我講得很深入,過去沒聽別人談到。

他又問我,我的宗教信仰。我指我家擺的神案,我說我信仰正統佛教。正統佛教認為,每一個人都有佛的本性,你我平等。他說:

「周秘書,你講的佛教,跟我所知道的都不一樣。你講的,我過去都沒有聽過。」

我習慣泡茶、準備些餅干聊天。聊天時,抽煙。他也抽煙。那時候,他沒有吃檳榔,牙齒縫沒有黃黃、咖啡色。「五一九」那天,我看到他,他的牙縫有咬檳榔的痕跡。

他在我這裏住了一個禮拜,後來跟我說,他在黨外雜誌社找到工作。我對他 說,不要因為住在我這裏,感到不安,隨便說找到工作要離開。他說,他確實找到工作,外傷已好多了,可以騎機車。依我的猜想,他在雜誌社大概是做打雜、送稿 的工作;他文筆不行,不會採訪。可是,我後來才知道,他是送書。送書比較累。他身體還沒有復原。這是我沒想到的,我原來以為黨外雜誌社不必自己送書。

那時,我要確實知道,他有工作,就要他告訴我工作地的電話。他說,他沒 記下來。我就要他在工作地打電話給我。他打電話到「公政會」分會,我不在,是白小姐接的。白小姐告訴我,詹益樺打電話來過。白小姐對黨外雜誌並不清楚,所 以我一直不知道他是在那一家雜誌社工作。他要去工作時,我對他說,我經濟狀況不好,給他一千元當零用金。分會秘書長黃富(註:政治受難人黃華的哥哥)想和 他講話,他利用週六來了,黃富和他聊天,安慰他,也包了零用金給他。本來他很客氣,不肯收,我們就跟他說「如果你拒絕,就是不把我們當朋友、不把我們當作 黨外的伙伴。」硬是這樣,把錢塞給他。依我的理解,他那時沒有錢。

詳細內容請看台灣大地文教基金會

| |

2014年5月6日 星期二

台灣建國烈士詹益樺殉道25週年, 史料及照片正式全書上網

訂閱:

張貼留言 (Atom)

沒有留言:

張貼留言