| 新聞報導 - 楊緒東專欄 | |

| 作者 台灣大地文教基金會董事長 楊緒東醫師 | |

| 2017-03-30 | |

| 楊緒東醫師手繪插圖「畫中有話」 畫中有什麼話呢? 請細細品味~~

民視董事長郭倍宏參加笨湖追思會一席話,再現台灣人追求台灣獨立的決心,於赤色環境包圍的當下,不但ROC+KMT死灰未熄,蔡英文得到全面執政仍然東怕西驚,對中國政府過度容忍,統派之流的@@信,自以為民視大老,發言攻擊他人,以為可以得到許多支持,其實其個人的瘡疱很多,民間高層以直待之,我個人除了對民視新董,表示敬佩之外,亦期許阿信大老謹言慎行,期待不得再次,有許多內幕或財獲之類,仍然受現任榮譽田老董容忍約束,隱而不發。

觀看更多畫中有話作品~~~~ROC+KMT再亂看看,恁老娘什麼攏嘸驚,人肉鹹鹹咧!! 延伸閱讀: 替汪笨湖圓夢 郭倍宏:2019公投獨立建國 追思汪笨湖 獨派喊拚獨立建國完成遺願

引用台灣大地文教基金會:

http://www.taiwantt.org.tw/tw/index.php?option=com_content&task=view&id=17187&Itemid=1 | |

2017年4月2日 星期日

畫中有話-民視董事長郭倍宏的一席話,再現台灣人追求台灣獨立的決心

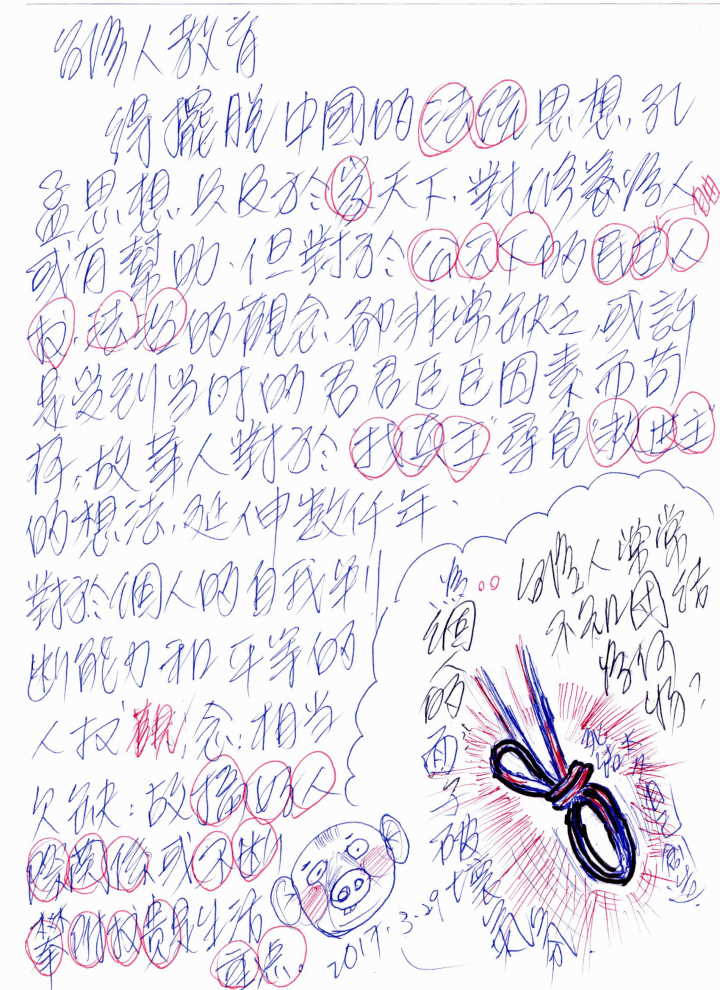

畫中有話-台灣人教育得擺脫中國的法統思想、孔孟思想

| 新聞報導 - 楊緒東專欄 | |

| 作者 台灣大地文教基金會董事長 楊緒東醫師 | |

| 2017-03-29 | |

| 楊緒東醫師手繪插圖「畫中有話」 畫中有什麼話呢? 請細細品味~~ 台灣人教育得擺脫中國的法統思想、孔孟思想,以及於家天下,對修養為人或有幫助,但對於公天下的民主、自由、人權、法治的觀念,卻非常缺乏,或許是受到當時的君君臣臣因素而苟存,故華人對 於找〝真主〞、尋覓〝救世主〞的想法,延伸數千年,對於個人的自我判斷能力和平等的人權觀念,相當欠缺,故搞好人際關係或不斷攀附權貴是生活重點。 為個人的面子破壞氣氛。 台灣人常常不知團結為何物? 死結太久自己創造。

觀看更多畫中有話作品~~~~

引用台灣大地文教基金會:

| |

聖山紀念碑巡禮-許昭榮烈士紀念碑

| 新聞報導 - 聖山紀念碑巡禮 | |

| 作者 台灣大地文教基金會 | |

| 2017-03-28 | |

我最後的願望

~為無聲息的人來發聲~ ~為止息的人來作見證~ 每個人都想擁有無限的夢,而內心更祈盼每一個夢皆能如願,我也曾沉醉於無數的夢想,但是我的夢想與願望一直在解裂中粉碎,尤其是對鄉土的熱愛,始終讓我無法抗拒,因而自許殘命來善盡社會責任。 1928年我出生枋寮庄許氏寒門,身世卑微,兒時啟蒙於屏東水底寮公學校,因家赤貧,畢業後未再升學,也不知何時何日,心裡時常興起一種想法,我應如何靠著筆桿搖出我的理想,切莫讓我的人生泛白空過,所以我努力自學,1980年於美國UCLA進修,1982年畢業於東海大學第四屆高級管理師研究班。我嘗試拿起我的筆桿,曾拙著「台籍老兵血淚恨」,日文版「知られざる元日本軍.元國府軍臺灣老兵の血淚物語」、「許昭榮言行錄」,亦以筆耕方式於報章投稿關懷台灣時局,我竟無端背負台灣人的原罪,因此付出慘痛代價。1958年於綠島繫獄十年,出獄後遭列入黑名單,1985年被駐洛杉磯北美協調處吊銷「中華民國護照」,旋即流亡加拿大七年,其間亦入籍加國公民。1991年我束裝回台,立志獻身守護我的戰友同袍,鞠躬盡瘁20年,因屢經政治整肅迫害,致使我的家庭破碎,子女離散。我一生流離失守,故無恆產,這一點真的很對不起我的家庭,但是我沒有對不起我的國家與社會,所以我沒有後悔今生所做的一切。 自覺人有生必有死,只是不知何日是歸期!我不想由天來擺佈,所以我抉擇自己來操控生命的終點,自讓形骸永滅,來造就另一事生永續,我的帥身指令於我臨事不怯,唯獨將己燒盡,不再銹壞是唯一的終結路。因此,我下定決心於2008年5月20日,下午6時47分決定我生命的訣別時日,將於我化作千風時,來實現我最後的夢想與願望,即是戰爭與和平紀念公園能挺立於我曾流過汗與熱淚的鄉土。 最後 謹呈上戰和公園給養育我的母親-台灣 並獻給悼念葬身戰火愛兒的母親-台灣 許昭榮義子 吳祝榮肅心代言 2012.09.01 《感謝(CHIMEI)奇美實業創辦人許文龍董事長於八十三歲高齡親自雕塑此銅像。》 高雄市關懷台籍老兵文化協會暨遺族 敬謝 碑文背面  古往天下英雄氣 暮年懷志尚凜然 心繫同袍臺灣魂 殞身警世正青史 延伸閱讀: 許昭榮烈士紀念碑揭碑典禮暨台灣無名戰士追思大會 台灣人當台灣兵-台灣聖山為許昭榮及台灣無名戰士立碑 許昭榮-關懷台籍老兵文化協會 聖山簡介 | |

引用台灣大地文教基金會:

http://www.taiwantt.org.tw/tw/index.php?option=com_content&task=view&id=17175&Itemid=1

這醃小黃瓜 入味又好吃

詳細內容請看網址如下:

【相關閱讀】

這樣醃蘿蔔比肉好吃http://www.recipe01.com/cat/114/node/57113

25種豆腐的做法

http://www.recipe01.com/cat/114/node/64358

金針菇

http://www.recipe01.com/cat/114/node/68710

南瓜饅頭

http://www.recipe01.com/cat/114/node/59901

整顆高麗菜

http://www.recipe01.com/cat/114/node/63129

用保特餅包粽子

http://www.recipe01.com/cat/114/node/80066

番茄炒蛋

http://www.recipe01.com/cat/114/node/71448\

炒四季豆

http://www.recipe01.com/cat/114/node/75429

炸蘋果

http://www.recipe01.com/cat/114/node/62842

炒米粉

http://www.recipe01.com/cat/114/node/62770

多款美味早點

http://www.recipe01.com/cat/114/node/63578

馬鈴薯(土豆)11種新吃法

http://www.recipe01.com/cat/114/node/62676

客家十道拿手菜

http://www.recipe01.com/cat/114/node/57457

雞蛋南瓜餅

http://www.recipe01.com/cat/114/node/71157

炸紅蔥頭

http://www.recipe01.com/cat/114/node/72786

十種蒸蛋

http://www.recipe01.com/cat/114/node/61794

【影片】

50道豆腐料理比肉好吃http://www.recipe01.com/cat/114/node/71324

製冰盒做壽司

http://www.recipe01.com/cat/114/node/66298

12道小菜

http://www.recipe01.com/cat/114/node/71846

5種早餐餅

http://www.recipe01.com/cat/114/node/80050

番茄金菇湯

http://www.recipe01.com/cat/114/node/74655

豆腐鑲肉

http://www.recipe01.com/cat/114/node/74949

秋葵

http://www.recipe01.com/cat/114/node/67276

菠菜

http://www.recipe01.com/cat/114/node/73260

芋頭

http://www.recipe01.com/cat/114/node/83200

腐竹的8種做法

http://www.recipe01.com/cat/114/node/62203

16種芋頭的做法

http://www.recipe01.com/cat/114/node/62143

民族英雄or叛國賊?戴振耀的獄中故事

2017-03-29

文/陳增芝

1979年12月10日爆發美麗島事件。同一個時代,生在這裡,長在這裡的一群人,卻在資訊封閉,教育與媒體壟斷之下,對同一件事情,有著非常兩極的反應。

美麗島受刑人之一戴振耀,回憶那段痛苦日子,一直說不希望下一代再遇上。但是生性樂觀開朗的耀伯,即使是痛苦不堪的獄中,到他口中,竟有著苦中作樂的黑色幽默。

例如,國民黨統治下的監獄裡,一樣是碰上刺龍刺鳳的黑道大哥,但是,台灣人尊稱美麗島的人都是「台灣英雄」「民族英雄」,非常尊敬禮遇。但是,碰到眷村出身的黑道,就變成「叛國賊」,備受欺壓。

耀伯是繼施明德之後,逃亡最久,最後被捕的受刑人。第一站到岡山分局,都是平日熟識的警察,而且只是進行一些資料登記,還沒什麼特別感覺。很快的,第二站轉送到刑警大隊。

「這個(人)什麼案啊?」可能耀伯一臉古意,服裝簡樸,不像經常出入刑警大隊的黑道份子。所以,剛被帶進去,一位女警納悶的口吻問。

「叛亂!」身旁的男警簡潔威嚴的說。

耀伯開始感受到恐怖的壓力。接著又是一連串的個人資料確認,還有照相,正拍、側拍。筆錄的進行,也比在岡山分局恐怖許多。沒想到,更恐怖又更痛苦的,還在後面。

清晨被捕,最後轉送到高雄夀山的「南警部」時已經黑天暗地。一進去,衣服就被脫到只剩一條BVD內褲,接著被推進一間約10人上下的囚室。耀伯一眼就看到一位熟人,辜水龍先生(曾任鳳山市民代表)。

「水龍兄,這擱要拜床母膩?」(台語:這裡也要拜床母嗎?)

小小一間4、5坪的囚室,除了一個馬桶,沒有床、沒有任何棉被、衣物,所有人都光著只有一條內褲的身體。最醒目的,就是牆邊排著一碗飯配一碗水的景像。耀伯誤以為是祭拜的物品。

「噓!」辜水龍暗示耀伯不要多話。等獄警離開之後,才知道,那是他們每天僅有的食物,飯跟鹽水。南警部的「鹽水大飯店」之名,也是由此而來。

整個囚室,只有耀伯跟辜水龍是因為美麗島事件。其他大部份是刺龍刺鳳的黑道份子。

1月中旬,畢竟是冬天,即使是高雄,天氣也很寒冷,大家只穿一條內褲,怎麼禦寒?耀伯說,「對呀,裡面感冒的人很多」。

睡覺時,唯一的遮蔽物,是獄方發下來的大型塑膠袋,大小如麵粉袋,當然無法遮蓋全身,因此,睡覺時每人都是盡量縮著身體。

耀伯跟辜水龍的待遇,當然比其他刑事案件的人更慘,不僅完全不能「放風」(到戶外走動),也不能去「福利社」。每隔幾天的深夜,還不定時的被帶去反覆偵訊、刑求。

勉強感到安慰的是,獄中那些刺龍刺鳳,年齡相仿的大哥們,聽到他跟辜水龍是美麗島事件的,立即稱讚他們是「台灣民族英雄」,還自動為耀伯「報馬仔」,盡心盡力帶回一些希望的訊息。

這些大哥們利用可以去「福利社」的機會,努力看報紙,找跟美麗島事件有關的報導。儘管都是一片肅殺的訊息,但是,還是可以從蛛絲馬跡,反面解讀出外面的聲援,一解獄中孤力無援的絕望感。

耀伯說,印象最深的,是美國國會議員關切、美國的新聞周刊報導、準備選總統的甘迺迪參議員,發表對高雄事件聲明、還有美國總統卡特的妹妹來台灣等的報導。

尤其,最讓耀伯振奮的,是長老教會世界歸正教會聯盟(WARC)總幹事白逸文博士(Dr. Edmond Peret),也為了高俊明牧師被捕,特地來台灣進行訪問。

耀伯說,宗教的力量,有時很難以解釋,像他在南警部一個多月的日子裡,精神的恐懼與壓力就不用說了,肉體還經常被痛毆毒打,有時真有生不如死的絕望。

寒流來襲時,更是飢寒交迫都不足以形容。每天鹽水飯也是痛苦的源頭。獄中敬重他的大哥,有時會從「福利社」買來泡麵。

牢中當然不可能有熱水、碗筷,耀伯只能撈出馬桶裡的冷水,用泡麵的袋子當碗,先將麵泡軟,然後倒掉冷水,摻入調味包後食用。

「按呢甘好呷?」(台語:這樣怎會好吃?)

「今馬想,當然不好呷,但是一天到晚呷鹽水飯,呷久嘛是凍抹條,按尼總比鹽水飯卡好呷」。(台語:現在想,當然不好吃,但是一天到晚只吃鹽水飯,吃久,也會受不了,這樣總比鹽水飯好吃)

每天都是這樣的日子,看不到家人,還要面對刑求,堅持不供出美麗島當天,18個跟他一起去示威遊行的橋頭鄉親名單,有時違逆刑求者要他承認一些事,例如現場是不是聽到施明德跟呂秀蓮說「要打又要拚」。

耀伯說,「沒有,我只聽到呂秀蓮說,大家要為台灣打拚」。

「還說沒有,你要當英雄,我就讓你當狗熊」,接著,又是一頓毒打。

在「南警部」的日子裡,精神跟肉體,都痛苦到極點。有時難免萬念俱灰,勉強靠自已調整心態,不然很難撐下去。

「有一天,也是被嚴重痛毆之後,非常痛苦,回到牢中突然看到一本破破爛爛的聖經。隨手亂翻一下,看到一段句子,就停在那裡。」

──為義受迫害的人,有福了!──

「剛開始本來還很氣的想,被打成這樣,干苦佮要死(台語:痛苦得要死),是有什麼福啦?」

「但是,再想想,我今天被抓來,不是去偷去搶,也不是殺人放火做壞事,我是為了追求民主的理想,才被抓來這裡」。

「想到這裡,咦,突然想開了,是他們(國民黨)不對呀,不是我做錯什麼事,這就樣,真的很神奇,我突然不再恐懼了」。

「真的,有時候,短短幾個字,在特別的關鍵時刻,會對一個人的意志,包括價值觀,產生很大的影響,也會讓一個人在很懦弱的時候,突然變得很勇敢」。「畢竟,人總有軟弱的時候,再怎麼堅強的意志,也是有極限」。

經過這個心理建設,紛亂的情緒逐漸平穩,調整心態,告訴自已要堅強面對不可預知的未來。

在南警部一個多月後,約2月中旬,許多美麗島事件受刑人,都被轉到台北警備總部的景美看守所。

不久,同意公開審判的國民黨,又將案件分為軍事審判的「叛亂案」,與司法審判的「暴力脅迫案」。3月初,耀伯與許多受刑人又被移到「土城看守所」。

這裡也是4、5坪,關了10人左右的囚室。但是,這次跟「南警部」最大的差異,是牢友有許多是來自眷村的黑道幫派份子。

耀伯不再像「南警部」時被牢友奉為「民族英雄」「台灣英雄」,反而是另一個極端的「叛國賊」「叛亂份子」。

裡面有不少是迪化街黑道火拚殺人案件被關進來的。其中,有個年紀跟耀伯相仿的外省黑道,一直罵耀伯是「叛亂份子」「叛國賊」,甚至不時肢體挑釁、欺侮。

礙於人單勢孤,耀伯為了避免衝突,一直隱忍。直到有一天中午午休時,那個外省黑道,又在欺壓一個來自屏東的小混混。

耀伯心想機會來了,默不作聲,等待適當時機,就是重重一拳打在那黑道的肚子,沒想到一擊就得手,那人立即倒地不起。

但同時門外也喊起「美麗島的叛亂份子打人」的叫聲。一陣混亂,他與那黑道都被推出去痛毆,耀伯先被毒打,接著是那個黑道。

「結果,麥看伊在裡面耀武揚威,哈,叫小麻莫介賀(台語:不要看他在裡面耀武揚威,哈,膽識也沒有很好),被打到哀爸叫母的,獄警就罵:『他媽的,叫什麼叫,打兩下就唉叫』,哈哈哈,哈哈哈」。

再怎麼說,耀伯自已也是被毒打的人,卻用很快樂的語氣回憶這件事。原來,他快樂的理由,是獄警接下來的斥罵。

「你看看人家美麗島的叛亂犯,打十幾下,吭都不吭一聲,你還刺龍刺鳳的,這麼沒用,做什麼流氓啊?」

「其實,我雖然嘛被打得很慘,但是聽到這些話,強強要笑出來,但是又不能笑,免得又被打,只好很辛苦的忍著,哈哈哈」。

最後,獄警為了懲罰耀伯,當晚將他轉到重刑犯的囚室,裡面本來只有一人,加上耀伯變成兩人。

但是,意外的幸運又發生了。耀伯被推進重刑犯囚室的同時,突然有位制服是「兩線一星」的警察,默默對耀伯丟進一包完整未開封的香煙。

「香煙在監獄是非常珍貴的,連吸煙屁股都惜命命(台語:珍貴),竟然是整包好好的香煙。過沒多久,這個二線一,又丟進一包牛肉乾。」

「你覺得他是台灣人?還是外省人?」

「不知道,我一直到現在,都不知道他是誰。雖然監獄裡的獄警,大部份是外省的,但是我始終沒聽過他講話,所以我也不確定他到底是台灣人,還是外省人,無論如何,都非常感謝他,到現在我還記得」。

同室的重刑犯,是殺人案進來的。由於耀伯一進去,就有香煙請他,不久又請他吃牛肉乾,兩人相處愉快,也算因禍得福。

這位重刑犯可能獨囚很久,完全不知道美麗島事件,耀伯也就沒有多說。只是看著有警察偷偷丟進香煙、肉乾。不久,獄警又叫耀伯簽收外面救援團體寄來的6000元。

「啊美麗島是什麼組織,要怎樣才能參加?我可以參加嗎?」這位重刑犯忍不住這樣問,讓耀伯哭笑不得,不知從何說起。

那一年,絕大部份被逮捕的美麗島受刑人,除了黃信介已經中年,其他絕大部份都還很年輕。屬於戰爭結束前後出生,接受國民黨教育的一代。

雖然一樣接受國民黨教育,但是成長過程的資訊不同,同樣是進入社會的年輕人,對於美麗島事件,卻有著完全不同的認定與反應。

當時跟耀伯一樣年輕的台灣人,成長過程聽到228事件,初中時切身經歷遍佈全台灣的白色恐怖。耀伯的宗族,就有7人被抓,其中4人被槍決。

「他們都是在糖廠、煉油廠呷頭路的,那真的是讀書很優秀,才能在那裡呷頭路(工作),卻都因為參加讀書會被抓去」。

美麗島事件之後,不只參與美麗島事件的群眾,更有許許多多的台灣年輕人受到啟蒙,覺醒,開始勇敢走上反國民黨的人生。

即使是做流氓的台灣人,也知道美麗島事件是為了對抗不義政權,為台灣打拚的「民族英雄」。縱然身在獄中,也極盡所能提供協助(看新聞、買泡麵)。

更不要說監獄外面的台灣人,甚至海外的台灣留學生與台僑,無所不用其極的尋求國際奧援力量。

但是,同樣在台灣出生、成長的眷村子弟,對於美麗島事件,無論是獨裁暴力的執行者,還是在媒體、學校,甚至獄中的外省黑道,卻絕大部份接受國民黨專制獨裁的洗腦教育,喪失對是非正義的獨立判斷。是的,包括當時的我在內。

文/陳增芝

1979年12月10日爆發美麗島事件。同一個時代,生在這裡,長在這裡的一群人,卻在資訊封閉,教育與媒體壟斷之下,對同一件事情,有著非常兩極的反應。

美麗島受刑人之一戴振耀,回憶那段痛苦日子,一直說不希望下一代再遇上。但是生性樂觀開朗的耀伯,即使是痛苦不堪的獄中,到他口中,竟有著苦中作樂的黑色幽默。

例如,國民黨統治下的監獄裡,一樣是碰上刺龍刺鳳的黑道大哥,但是,台灣人尊稱美麗島的人都是「台灣英雄」「民族英雄」,非常尊敬禮遇。但是,碰到眷村出身的黑道,就變成「叛國賊」,備受欺壓。

耀伯是繼施明德之後,逃亡最久,最後被捕的受刑人。第一站到岡山分局,都是平日熟識的警察,而且只是進行一些資料登記,還沒什麼特別感覺。很快的,第二站轉送到刑警大隊。

「這個(人)什麼案啊?」可能耀伯一臉古意,服裝簡樸,不像經常出入刑警大隊的黑道份子。所以,剛被帶進去,一位女警納悶的口吻問。

「叛亂!」身旁的男警簡潔威嚴的說。

耀伯開始感受到恐怖的壓力。接著又是一連串的個人資料確認,還有照相,正拍、側拍。筆錄的進行,也比在岡山分局恐怖許多。沒想到,更恐怖又更痛苦的,還在後面。

清晨被捕,最後轉送到高雄夀山的「南警部」時已經黑天暗地。一進去,衣服就被脫到只剩一條BVD內褲,接著被推進一間約10人上下的囚室。耀伯一眼就看到一位熟人,辜水龍先生(曾任鳳山市民代表)。

「水龍兄,這擱要拜床母膩?」(台語:這裡也要拜床母嗎?)

小小一間4、5坪的囚室,除了一個馬桶,沒有床、沒有任何棉被、衣物,所有人都光著只有一條內褲的身體。最醒目的,就是牆邊排著一碗飯配一碗水的景像。耀伯誤以為是祭拜的物品。

「噓!」辜水龍暗示耀伯不要多話。等獄警離開之後,才知道,那是他們每天僅有的食物,飯跟鹽水。南警部的「鹽水大飯店」之名,也是由此而來。

整個囚室,只有耀伯跟辜水龍是因為美麗島事件。其他大部份是刺龍刺鳳的黑道份子。

1月中旬,畢竟是冬天,即使是高雄,天氣也很寒冷,大家只穿一條內褲,怎麼禦寒?耀伯說,「對呀,裡面感冒的人很多」。

睡覺時,唯一的遮蔽物,是獄方發下來的大型塑膠袋,大小如麵粉袋,當然無法遮蓋全身,因此,睡覺時每人都是盡量縮著身體。

耀伯跟辜水龍的待遇,當然比其他刑事案件的人更慘,不僅完全不能「放風」(到戶外走動),也不能去「福利社」。每隔幾天的深夜,還不定時的被帶去反覆偵訊、刑求。

勉強感到安慰的是,獄中那些刺龍刺鳳,年齡相仿的大哥們,聽到他跟辜水龍是美麗島事件的,立即稱讚他們是「台灣民族英雄」,還自動為耀伯「報馬仔」,盡心盡力帶回一些希望的訊息。

這些大哥們利用可以去「福利社」的機會,努力看報紙,找跟美麗島事件有關的報導。儘管都是一片肅殺的訊息,但是,還是可以從蛛絲馬跡,反面解讀出外面的聲援,一解獄中孤力無援的絕望感。

耀伯說,印象最深的,是美國國會議員關切、美國的新聞周刊報導、準備選總統的甘迺迪參議員,發表對高雄事件聲明、還有美國總統卡特的妹妹來台灣等的報導。

尤其,最讓耀伯振奮的,是長老教會世界歸正教會聯盟(WARC)總幹事白逸文博士(Dr. Edmond Peret),也為了高俊明牧師被捕,特地來台灣進行訪問。

耀伯說,宗教的力量,有時很難以解釋,像他在南警部一個多月的日子裡,精神的恐懼與壓力就不用說了,肉體還經常被痛毆毒打,有時真有生不如死的絕望。

寒流來襲時,更是飢寒交迫都不足以形容。每天鹽水飯也是痛苦的源頭。獄中敬重他的大哥,有時會從「福利社」買來泡麵。

牢中當然不可能有熱水、碗筷,耀伯只能撈出馬桶裡的冷水,用泡麵的袋子當碗,先將麵泡軟,然後倒掉冷水,摻入調味包後食用。

「按呢甘好呷?」(台語:這樣怎會好吃?)

「今馬想,當然不好呷,但是一天到晚呷鹽水飯,呷久嘛是凍抹條,按尼總比鹽水飯卡好呷」。(台語:現在想,當然不好吃,但是一天到晚只吃鹽水飯,吃久,也會受不了,這樣總比鹽水飯好吃)

每天都是這樣的日子,看不到家人,還要面對刑求,堅持不供出美麗島當天,18個跟他一起去示威遊行的橋頭鄉親名單,有時違逆刑求者要他承認一些事,例如現場是不是聽到施明德跟呂秀蓮說「要打又要拚」。

耀伯說,「沒有,我只聽到呂秀蓮說,大家要為台灣打拚」。

「還說沒有,你要當英雄,我就讓你當狗熊」,接著,又是一頓毒打。

在「南警部」的日子裡,精神跟肉體,都痛苦到極點。有時難免萬念俱灰,勉強靠自已調整心態,不然很難撐下去。

「有一天,也是被嚴重痛毆之後,非常痛苦,回到牢中突然看到一本破破爛爛的聖經。隨手亂翻一下,看到一段句子,就停在那裡。」

──為義受迫害的人,有福了!──

「剛開始本來還很氣的想,被打成這樣,干苦佮要死(台語:痛苦得要死),是有什麼福啦?」

「但是,再想想,我今天被抓來,不是去偷去搶,也不是殺人放火做壞事,我是為了追求民主的理想,才被抓來這裡」。

「想到這裡,咦,突然想開了,是他們(國民黨)不對呀,不是我做錯什麼事,這就樣,真的很神奇,我突然不再恐懼了」。

「真的,有時候,短短幾個字,在特別的關鍵時刻,會對一個人的意志,包括價值觀,產生很大的影響,也會讓一個人在很懦弱的時候,突然變得很勇敢」。「畢竟,人總有軟弱的時候,再怎麼堅強的意志,也是有極限」。

經過這個心理建設,紛亂的情緒逐漸平穩,調整心態,告訴自已要堅強面對不可預知的未來。

在南警部一個多月後,約2月中旬,許多美麗島事件受刑人,都被轉到台北警備總部的景美看守所。

不久,同意公開審判的國民黨,又將案件分為軍事審判的「叛亂案」,與司法審判的「暴力脅迫案」。3月初,耀伯與許多受刑人又被移到「土城看守所」。

這裡也是4、5坪,關了10人左右的囚室。但是,這次跟「南警部」最大的差異,是牢友有許多是來自眷村的黑道幫派份子。

耀伯不再像「南警部」時被牢友奉為「民族英雄」「台灣英雄」,反而是另一個極端的「叛國賊」「叛亂份子」。

裡面有不少是迪化街黑道火拚殺人案件被關進來的。其中,有個年紀跟耀伯相仿的外省黑道,一直罵耀伯是「叛亂份子」「叛國賊」,甚至不時肢體挑釁、欺侮。

礙於人單勢孤,耀伯為了避免衝突,一直隱忍。直到有一天中午午休時,那個外省黑道,又在欺壓一個來自屏東的小混混。

耀伯心想機會來了,默不作聲,等待適當時機,就是重重一拳打在那黑道的肚子,沒想到一擊就得手,那人立即倒地不起。

但同時門外也喊起「美麗島的叛亂份子打人」的叫聲。一陣混亂,他與那黑道都被推出去痛毆,耀伯先被毒打,接著是那個黑道。

「結果,麥看伊在裡面耀武揚威,哈,叫小麻莫介賀(台語:不要看他在裡面耀武揚威,哈,膽識也沒有很好),被打到哀爸叫母的,獄警就罵:『他媽的,叫什麼叫,打兩下就唉叫』,哈哈哈,哈哈哈」。

再怎麼說,耀伯自已也是被毒打的人,卻用很快樂的語氣回憶這件事。原來,他快樂的理由,是獄警接下來的斥罵。

「你看看人家美麗島的叛亂犯,打十幾下,吭都不吭一聲,你還刺龍刺鳳的,這麼沒用,做什麼流氓啊?」

「其實,我雖然嘛被打得很慘,但是聽到這些話,強強要笑出來,但是又不能笑,免得又被打,只好很辛苦的忍著,哈哈哈」。

最後,獄警為了懲罰耀伯,當晚將他轉到重刑犯的囚室,裡面本來只有一人,加上耀伯變成兩人。

但是,意外的幸運又發生了。耀伯被推進重刑犯囚室的同時,突然有位制服是「兩線一星」的警察,默默對耀伯丟進一包完整未開封的香煙。

「香煙在監獄是非常珍貴的,連吸煙屁股都惜命命(台語:珍貴),竟然是整包好好的香煙。過沒多久,這個二線一,又丟進一包牛肉乾。」

「你覺得他是台灣人?還是外省人?」

「不知道,我一直到現在,都不知道他是誰。雖然監獄裡的獄警,大部份是外省的,但是我始終沒聽過他講話,所以我也不確定他到底是台灣人,還是外省人,無論如何,都非常感謝他,到現在我還記得」。

同室的重刑犯,是殺人案進來的。由於耀伯一進去,就有香煙請他,不久又請他吃牛肉乾,兩人相處愉快,也算因禍得福。

這位重刑犯可能獨囚很久,完全不知道美麗島事件,耀伯也就沒有多說。只是看著有警察偷偷丟進香煙、肉乾。不久,獄警又叫耀伯簽收外面救援團體寄來的6000元。

「啊美麗島是什麼組織,要怎樣才能參加?我可以參加嗎?」這位重刑犯忍不住這樣問,讓耀伯哭笑不得,不知從何說起。

那一年,絕大部份被逮捕的美麗島受刑人,除了黃信介已經中年,其他絕大部份都還很年輕。屬於戰爭結束前後出生,接受國民黨教育的一代。

雖然一樣接受國民黨教育,但是成長過程的資訊不同,同樣是進入社會的年輕人,對於美麗島事件,卻有著完全不同的認定與反應。

當時跟耀伯一樣年輕的台灣人,成長過程聽到228事件,初中時切身經歷遍佈全台灣的白色恐怖。耀伯的宗族,就有7人被抓,其中4人被槍決。

「他們都是在糖廠、煉油廠呷頭路的,那真的是讀書很優秀,才能在那裡呷頭路(工作),卻都因為參加讀書會被抓去」。

美麗島事件之後,不只參與美麗島事件的群眾,更有許許多多的台灣年輕人受到啟蒙,覺醒,開始勇敢走上反國民黨的人生。

即使是做流氓的台灣人,也知道美麗島事件是為了對抗不義政權,為台灣打拚的「民族英雄」。縱然身在獄中,也極盡所能提供協助(看新聞、買泡麵)。

更不要說監獄外面的台灣人,甚至海外的台灣留學生與台僑,無所不用其極的尋求國際奧援力量。

但是,同樣在台灣出生、成長的眷村子弟,對於美麗島事件,無論是獨裁暴力的執行者,還是在媒體、學校,甚至獄中的外省黑道,卻絕大部份接受國民黨專制獨裁的洗腦教育,喪失對是非正義的獨立判斷。是的,包括當時的我在內。

【照片】請看網址如下:

http://mobile.constitutiontw.org/archives/5358

孔雀在吵架?跳舞?(姿势都很美)

1、孔雀在吵架?跳舞?(姿势都很美)

http://www.geimian.com/wx/29878.html

2、曇花之美…

http://www.geimian.com/wx/51855.html

(這才眞正叫賞花,美到爆)

http://www.geimian.com/wx/38149.html

【專文】白色封印33載——吳約明的故事

文/陳金興(文字工作者) 2017-04-02 10:28

坎坷歲月滲入枯葉

飄落地上

拾起一片靜止的生命

啜泣著

季節翻滾向岸邊

歸航的船在等候

鳴笛催促

飄落地上

拾起一片靜止的生命

啜泣著

季節翻滾向岸邊

歸航的船在等候

鳴笛催促

——吳沈彩葉1997年2月16日為亡夫約明 作

台灣在白色恐怖時代,曾是全球的「政治犯大國」,當時多少人的人格尊嚴、青春歲月、幸福家庭、生命財產,都遭無情斷送。本文要介紹的,是一個坐牢33年、堪稱世界級紀錄的政治犯的故事。

恐怖氣氛:黑夜來的惡客

吳約明,台中人,1920年10月17日出生於一個基督教家庭。父親吳大恩是台中市柳原基督長老教會的長老,也是省立台中醫院的醫生。母親吳李鴦是單純的家庭主婦。夫婦育有三男二女,吳約明為第三個男孩。他從小就上主日學,及長,受洗皈依基督一生。

1932年,吳約明畢業於台中州新富尋常小學校(今台中市光復國小)。當時台籍人士就讀日人小學校的並不多。吳約明在教會裡打桌球、學習手風琴及烏克麗麗(ukulele,美國夏威夷當地類似小型吉他的樂器),對音樂甚感興趣。中學畢業後,於1940年(20歲)赴日本東京美術學校(今東京藝術大學)就讀。二次大戰期間因父親過世,家中缺乏人手,遂自日返台料理家事及照顧母親。

然而,因為戰爭未止,無法再回日本繼續求學。二次戰後,為了謀生,以其醫師家庭的背景,對醫藥常識稍有涉獵,於是1946年在彰化市與朋友合資開設小型製藥廠,同時也在台中市成功路自營西藥房。彼時,吳約明的大姐純良在彰化基督教醫院擔任藥劑師,介紹時在該院當護士的同事沈彩葉(1922年生)與之認識。在交往二年之後,1948年11月於台北市士林教會結婚,婚後仍然定居台中市。

沈彩葉畢業於台灣總督府保健士學校(屬專科學校),婚後轉往省立台中育幼院工作,並於1949年10月產下一女。公家機關每個月都配發「糧米代金」。沈彩葉為了幫助保母(一位老阿婆)生計,乃將戶口名簿借給她去領「配給米」。

1950年3月18日凌晨,沈彩葉在睡夢中被叩門聲吵醒。她搖醒吳約明。他們聽到門外里長說:「吳先生,有人要找你。」吳約明認得里長的聲音,即叫妻子去應門,自己鎮靜地去穿上衣。這時,有四、五個面帶怒容的不明人士破門而入,既沒有出示身分證件,也沒有說屬於哪個單位,即兇悍地叫沈彩葉把戶口名簿拿出來。因為拿不出戶口名簿,那些人很生氣。其中一位西裝筆挺的年輕人,在他們住處的榻榻米(たたみ)上發現一本日文的育嬰指南,就拿給另一位著中山裝大約50歲的中年男子看。他翻看之後,搖搖頭。

接著,另一位年紀約45歲,身材高大,著風衣的男子就叫里長過來,拿了一份不知道內容為何的文件,要里長蓋章(或按指印)。里長起先拒絕,說:「吳先生這個人很好,對鄰居很照顧,為什麼要把他帶走?你要讓我知道理由,我才要簽。」不料,這位壯漢聽了更加生氣,就威脅里長説:「如果不簽字,連你也一起帶走!」里長這時才不得已簽字。

之後,那位50歲的男子就以比較溫和的口氣說:「將吳約明帶去警察局問話,若沒有事,就可以回來。」隨即,吳約明雙手被扣上手銬。臨走前,著風衣的人拿了一張空白紙,要沈彩葉寫下「他們一行人有來過吳家,吳家沒有損失任何東西」等字。吳約明知道過去政府有亂抓人,隨意逮捕人的情形,因此,夫妻倆相信這些人所說的「若沒有事,就可以回來」,心存一絲希望。

強制失蹤:尋夫之路百般辛苦

30歲的吳約明被帶走之後,沈彩葉立刻披上外套追了出去。派出所就在住家(柳岸里市邊巷)右轉處,但是,她卻看著車子把丈夫載往台中火車站的方向疾駛而去。她追得體力不支而倒地!

天亮之後,心碎的沈彩葉將5個月大的女兒貞容託其大嫂照顧,並拜託親友打聽吳約明是否在台中市其他警局?但是,經過4個多月,始終無法打聽到丈夫的下落。吳約明被捕之後,鄰里街坊相識的親朋好友同聲惋惜,有一百多人具名連署一份陳情書,「冒險地」向當局要求釋放吳約明未果。後來,沈彩葉的鄭姓友人告訴她,吳約明可能是被保密局帶走的。於是,打聽的方向才轉向台北方面。

家住台北市的妹妹沈彩霞,有一次陪沈彩葉走到總統府右側旁的巷子時,從屋子傳出陣陣哀嚎聲,時而哀叫,時而呻吟,此起彼落。沈彩葉心想,這裡應該是刑拷犯人之處。她們想往前一探究竟,門口站崗的士兵卻舉起步槍,槍口對著她們,吼叫說:「趕快走開,不然要開槍了!」沈彩葉無懼地回說:「路過這裡也不行嗎?」衛兵回嗆:「不要囉嗦!快走!」後來,沈彩葉聽說,刑拷犯人的地方有很多處,可能不容易探聽,因此才暫時放棄再去尋找丈夫。

有一天,吳約明的大哥約翰跟沈彩葉說,他聽說台北火車站附近有個牙醫師(姓歐陽)知道吳約明被關在哪裡,但需要一些錢打通關節。沈彩葉等了這麼久,得到這「好消息」,就喜出望外地準備500元以及一些物品一起交給吳約翰,請他代轉給那位牙醫師。然而,那位牙醫師竟然是一位不肖之徒,騙走了錢,卻無下文,且逃之夭夭,讓沈彩葉的心,再度破碎,傷心欲絕。

經過一段漫長時日的等待,沈彩葉終於有了吳約明的消息。她接獲台灣省保安司令部通知,說此刻吳約明人在保安司令部軍法處看守所等候判決,她可以申請面會。於是,沈彩葉帶著女兒由妹妹陪同前往探視吳約明。到達監獄時,大批政治犯家屬擠滿門口,等候分批進去面會。當沈彩葉帶著女兒進入會客室看吳約明時,隔著玻璃,她清楚看到先生消瘦許多,眼神無助又無奈。

量刑特重:情節輕微竟判無期徒刑

第一次面會時,吳約明交代沈彩葉下次面會時,帶一本聖經給他。但是,到了第三次面會時,吳約明卻把聖經交給沈彩葉帶回去,說監獄規定不能讀聖經。同時告訴她,自己不久就要移監了,要去哪裡還不知道,請沈彩葉要保重及好好照顧女兒,他會寫信回家。這回的吳約明,心中壓抑、投訴無門的鬱卒神情,雖然顯露無遺,但是仍然堅強地打起精神,面對殘酷的現實,走向遠方。

依當時的社會環境,台灣人會說「國語」的人不多,加上吳約明又拙於表達,法庭也沒有「公設辯護律師」的主、客觀等因素,人權更容易遭受踐踏。1950年8月,當偵訊進入尾聲時,特務拿口供給吳約明看,要他按指紋:「你如果同意,就判『無期徒刑』,若不同意,就判『死刑』!」吳約明心想,若活著,將來應該還可以再與家人團圓,若是被判死刑的話,則只有死路一條。因此,他被迫簽字。

1950年10月5日,軍事法庭上,法官以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」(懲治叛亂條例二條一罪名)判吳約明無期徒刑,褫奪公權終身。根據判決書記載,「吳約明被李炳崑吸收加入組織,又於1949年9月依鄧錫章之囑,在台中市大同國民學校及省立台中女子中學附近散發反動傳單。」這是當時大案「台中案」吳約明的判決部分。該案有62人被判刑,其中7人死刑(包括李炳崑及鄧錫章),12人無期徒刑,量刑普遍嚴重,在政治案件中相當突出。

沈彩葉在丈夫入獄後幾年,帶著女兒搬到台北市。她在馬偕紀念醫院工作25年,照顧與栽培女兒長大成人。

雪上加霜:長期坐牢+一眼失明

吳約明被判刑之後,立即移往綠島。此後他陸續在綠島新生訓導處、台東泰源監獄、綠島綠洲山莊服刑,度過他的青春與壯年歲月。其間,因心理遭受極重大打擊,致生理上亦受摧殘,除了患高血壓、關節炎、聽力受損嚴重之外,眼睛視力更是出了大問題。1979年(59歲)時,右眼視力模糊,經醫官診斷之後,確定罹患白內障,送台東陸軍醫院手術,未能痊癒。這些因精神上遭受迫害、肉體又飽受凌虐而產生的疾病,讓他的親友們非常擔心。

沈彩葉早年曾在彰化基督教醫院工作,與當時院長蘭大弼(David Landsborough Ⅳ,小蘭醫師)熟識。1980年6月30日蘭醫師夫婦自彰基退休,要回英國時,對於沈彩葉的丈夫仍被關在綠島一事,至為關切,乃問沈彩葉他可以幫甚麼忙。沈彩葉就將吳約明的身體狀況告訴蘭醫師。蘭醫師回到英國之後,即到設於倫敦的「國際特赦組織」(AI)請求救援,希望透過該組織要求國民黨政府假釋吳約明,或讓他保外就醫,當時的吳彩葉心中抱著很大的希望。

1982年初,沈彩葉的姪女沈雅萍寫信給當時正在綠島綠洲山莊(即綠島感訓監獄)服預官役(軍醫)的廖志得(筆者的友人),託其代為照顧她的姑丈吳約明。廖是「綠洲山莊」第一位義務役的醫官。當時,軍方對於醫官較為尊重,沒有檢查他的信件,因此廖得以獲知吳約明的病情。經廖醫官仔細診斷後,發現吳約明的右眼已快失明,在綠島無法醫治,便向上級建議儘早送他回台灣本島就醫。於是,獄方將吳約明送到台北市三軍總醫院眼科診察。

醫師說,吳約明的右眼已經視網膜剝離,無法挽回其視力,但這種病情相當嚴重,已經符合「保外就醫」的條件。到了1982年3月2日,「國防部綠島感訓監獄」終於行文:「受刑人吳約明因患眼疾未癒,准予辦理保外就醫手續。」4月10日,吳約明回到了台北市。先後到過長庚醫院、馬偕紀念醫院診療,但醫生都說病情嚴重,又拖延甚久,已經錯過了治療時機,右眼視網膜確定無法治癒。醫師只好建議吳約明今後要好好保護左眼了。

假釋出獄:視茫茫髮蒼蒼仍遭監控

1947年台灣爆發二二八事件,中國國民黨政府展開大規模屠殺和逮捕。但一波未平一波又起,1949年,台灣又迎來白色恐怖時代,更多人入獄,光是無期徒刑政治犯,就有近百人左右。到了1980年代,服刑超過30年還沒出獄的政治犯,仍有20人之多,這是世界少見的紀錄。因而1982年9月24日,立委洪昭男與蘇秋鎮於立法院第七十會期第二次會議中,向行政院提出質詢,並持續施壓,加上中國人權協會理事長杭立武的關心,國防部才開始「靜悄悄」的準備釋放作業。經過四個多月之後,於1983年2月10日起,始分批核准假釋包括吳約明、王如山、王為清等在綠洲山莊的政治犯。警總亦在同一天行文裁定:「吳約明核准假釋在案,依刑法第93條第二項規定在假釋中應付保護管束。」

從案發到假釋出獄,前後達33年(1950-1983)! 2月12日吳約明出獄時已63歲,羸弱的身軀更顯老態龍鍾。一位髮蒼蒼、視茫茫的六旬老翁,距其入獄時的30歲,脫離社會長達33年,應該很難適應這滄海桑田、人事變遷的大環境。但是,他並沒有憤世嫉俗或逃避人群,反而用寬容的態度面對他過去所發生的事件。有時和親人相聚時,他會以平靜的心情分享他在綠島生活的點點滴滴,包括他服勞役、種菜、打桌球、彈吉他以及妻子去探監時陪他下圍棋,女兒也從國外回來看他等等回憶。為了感念廖志得醫師的幫忙,1985年5月吳約明夫婦亦前往廖府親致謝忱。

剛出獄時,他先是住在台北市懷德街家中(石牌)。因為「在假釋中應付保護管束」,因此每天都有便衣警察在其住家附近觀其動靜,監視其出入及親友來訪!吳約明出門時,便衣即開始跟監;若是出門離家太遠,就會有另外的便衣警察繼續執行任務。也就是說,無論吳約明的住居或個人動靜,都受到嚴密監控。雖然生活在受監控的日子,他仍然每天到前院照顧他所種的花草及藥用植物,並和便衣警察打招呼,因為吳約明認為他們只是盡責任在執行上面所交代的任務。即使對方都沒有(或不敢)回應,吳約明也會對便衣警察由衷地説聲:「辛苦了!」

到了解嚴前一天,1987年7月14日國防部行文將吳約明原判的無期徒刑,改判為有期徒刑15年,褫奪公權10年。因女兒在台結婚後赴美,所以吳約明於1988年(68歲)與妻子移居美國加州定居。1997年2月6日因心臟病突發過世,長眠美國,享年77歲。

小結

由中國國民黨主政的中華民國政權在台灣實施的戒嚴統治,前後長達38年(1949-1987),其時間乃世界之最。台灣雖然於1987年7月15日解除戒嚴,但是國民黨的「白色恐怖」(White Terror)統治,自1949年起就一直持續著。因此,白色恐怖又比戒嚴時期多了4年多,計42年(1949-1992年5月修正刑法100條),這也是世界上少有的紀錄。在白色恐怖時代,政治獄就像瘟疫,席捲全島,成為封鎖人心的印記。這些「政治犯」(良心犯)以強韌的生命力對抗白色恐怖,那真是人權奮鬥的泣血之路……

—謹以此文紀念吳約明先生逝世20週年—

1948年11月吳約明與沈彩葉(圖中新郎與新娘)在台北市士林教會結婚。圖/陳金興提供

吳約明年輕的身影,攝於台灣最大的集中營:綠島新生訓導處。圖/陳金興提供

女兒貞容到綠島探父(約1973)。圖/陳金興提供

【照片】請看網址如下:

【專文】在傷心島上獲得關心——澎湖案外一章

感謝後窟潭威靈殿旁好心的胡夫人

文/管仁健 (資深文史工作者) 2017-04-02 18:08

廟宇:澎湖案的傷心地與關心地

廟宇,是漢民族文化圈裡最重要的地標。對大多數升斗小民來說,官方設立的基層行政區如村里,只是登記在戶籍、稅籍、兵籍上的資料;但林立的廟宇、不但是居民信仰中心,更具有社會、經濟和文化功能。在鄉間若要對外地人指路,說街道、說鄰里,都不如直接告訴他附近有座什麼廟更清楚方便。

澎湖因為是許多海島,早期居民多半從事漁業,面對變化無常的海域及工作環境,依靠神明以寄託心靈的動機,自然比本島農村甚至都會區更強。據縣政府統計,馬公市平均每平方公里約有27座寺廟,相較於台北市平均每平方公里約有1座寺廟,可見澎湖的廟宇密度,說是冠於全台也絕不誇張。

但廟宇終究還是人所興建的,對外地人來說,是否靈驗或許還不是記憶的重心,而是附近的居民如何對待他們。對於1949年夏季意外來到這裡的八千名山東流亡學生,廟宇是他們遭軍方刑求迫害的傷心地,但也是他們獲得附近居民關心照顧的感恩地。

亂世:山東八千子弟流亡澎湖

1948年底,國共內戰在東北與華北已大勢底定,山東省幾乎只剩下有美國軍艦停泊的青島尚未赤化,各中學師生絡繹流亡南下,陸續到達徐州、南京,造成許多社會問題。當時社會上有「四大害」的說法,就是指「立法委,國大代,榮譽軍,流亡學」,也可見學潮為患之烈。時任總統的蔣介石擔心首都失控,強令山東學生遣送湖南,而河南學生遣送江西,均限三天內運離南京。

1949年初,徐蚌會戰結束,蔣介石宣布下野,之後教育部及山東省流亡政府又遷廣州;不久南京淪陷,山東各流亡學生也陸續到達廣州,但已由原在南京的三萬人減為一萬人左右。煙台聯中校長張敏之深知廣州也無法久留,唯一的去處便是台灣。但台灣此時在東南行政長官陳誠嚴格管制下,只有軍人、奉命赴台公幹的人員可被批准赴台。

張敏之校長拜會在廣州的山東省主席秦德純後,秦主席與教育部長杭立武商量,杭部長表示若往西南或四川、雲南,教育部可照發經費;但若要到台灣,其他各省流亡學生勢必援例辦理,政府無法應付。

此時,陳誠恰巧因公赴廣州,禁不住秦主席的請求勉強同意,但有附帶條件:一是思想動搖者必須除去,二是十七歲以上高中生應入伍接受軍訓。於是在1949年6月22日,張校長帶著其他七所聯中師生,合計八千子弟,在廣州的黃埔碼頭登上了開往澎湖的濟和輪。但雙方對「軍訓」及「入伍」的看法不同,以致張校長日後被政府冤殺。

1949年6月25日晚上,八千多位山東子弟到達澎湖。但這時澎湖防衛司令部也悽慘不堪,中將司令李振清剛在內戰中潰敗,在這孤島上當個有官沒兵的司令,剩不到五百名士兵可差遣。因此八千山東子弟的到來,讓他鬆了口氣。於是規定男生一律當兵,但這與在廣州的協議不符。軍方與教育部的協議是:只要十八歲以上男同學編成「青年軍」,而且是半天軍訓、半天上課;至於未及齡男女學生,一律進澎防部所設的子弟學校就讀。

原本這些師生會投奔澎湖,是因李振清也是山東人,猜想他看在「老鄉」的分上,會多照顧學生一點。但經費有限,李振清撕毀了協議,先把老師裁減三分之二,失業老師有的在澎湖擺地攤,有的乾脆加入海軍或遠走台灣。

在刺刀的威嚇下,學生全被流放在內垵村、外垵村、牛心灣、騎馬灣、小池角等,集中關在日軍棄置的山洞裡,蒼蠅、蚊蟲、跳蚤、臭蟲到處都是。岩洞裡沒有寢具,只有稻草為床墊,沒蚊帳也沒蚊香,不少人得了瘧疾、痢疾、傷寒,甚至送了命。

這些流亡學生,大多有良好的身世,在山東老家是家境不錯的人家子女,甚至不少出身地主家庭,在大陸不曾吃過這種苦。他們隨張校長一路流亡,有的是期待國軍反攻,重整家園;有的則只是怕被共黨清算鬥爭,只為保家族香火而跟隨。

遇劫:學生充兵,校長魂斷馬場町

7月13日下午,軍方命令所有師生齊集在司令部大操場上,四周忽然湧現出數百名荷槍的士兵,把操場圍了起來,目光兇狠地瞪向操場中的學生,上了刺刀的槍隻在陽光下閃閃發光。司令台上傳來一聲「點名」,台下士兵應聲「是」,高初中生不分年級,一律重新排隊,膽小的學生甚至嚇哭了。

每排隊伍前面來了一個士兵,手中拿著上了刺刀的日式步槍,凡身高超過槍口的男同學都被編入部隊,動作稍慢的男生,大腿或臀部立刻遭刺刀刺入。在旁的學生只能眼睜睜看著同學倒下,老師也無法搭救,只能叫大家冷靜,蹲下來不要走動。

士兵原本只挑不會致命的部位下刀,但學生的哭喊與哀號,反而更加振奮了殘忍的士兵。學生哀嚎得越大聲,他們的笑聲也越大,手中的刺刀揮舞的也越有力。天色漸漸暗了,在槍彈刺刀的威脅下,學生放棄了抵抗,只能接受命運的安排,被拆成一組一組被帶開了。

被強押入伍的山東流亡學生,頭髮被剃,換上軍服,開始接受軍事訓練。澎防部在課表上雖仍有國文、英文、數學等普通學科,但已不見老師上課;取而代之的是步兵操點、戰鬥十三條等;而軍訓與勞動服務,也取代了體育課及課外活動。學生每天被操得精疲力竭,早就絕了讀書的念頭。

張敏之不斷寫信給台北的山東高官,斥責軍方強逼不符條件的幼年生當兵。這個動作傷了澎防部的顏面,於是禁止張敏之對台通信。張敏之卻不妥協,買了船票準備去台北,澎防部乾脆逮捕張敏之等一百多名師生,嚴刑拷打後送往台北市西寧南路36號,就是白色恐怖時期,人人談之色變的台灣省保安司令部保安處(東本願寺)。

張敏之等師生被捕後,澎防部更加肆無忌憚,政工們組成專案小組,大肆逮捕他們眼中「不聽話」的師生。他們公報私仇,每天拿著自首單恐嚇師生,常常藉口「查匪諜」侵入女生宿舍,翻箱倒篋,或是動手動腳,甚至押到無人的海邊逞其獸慾,被害者都敢怒不敢言。

酷刑:廟宇當刑場,學生被填海

當時澎防部可供關押刑求的房舍有限,被捕師生於是被押往附近的廟宇,利用酷刑套取可羅織張敏之校長是匪諜的口供。

高一的馬同學,九月底某一天半夜被叫醒,遭到電刑、掌嘴、吊刑、鞭打。對方用電線纏在他的大拇指上,通上電,只要搖一下電話機,電立即跑到身上,身子馬上就彈動萎縮起來,痛得在地上打滾,「你承不承認張敏之是不是你們的最高領導?」搖頭否認,又遭電擊,一直到點頭才罷手。

另一位巴姓同學被強行灌水,用刺刀撬開嘴,用水壺往肚子裡灌水。水滿之後,放躺在地面,用大石板壓在肚上,再往上加石頭,壓得大小便都出來了。

十四歲的初姓同學,被其他同學咬成匪諜,被吊起來打,但是只吊一隻腳,感覺眼睛都要凸出來了。

一位隋姓同學被打,打斷了三隻扁擔,皮開肉爛,趴在滾燙的石頭上曬幾個鐘頭。曹姓學生受不住嚴刑拷打,在自白書上簽下自己的名字,承認自己也是潛伏的匪諜。

少數不願招供陷害校長的女同學,被他們帶到海邊,強迫脫光衣服,躺在珊瑚礁上,全身遭到割傷,曬傷,直到招供為止。遇到嘴硬不配合栽贓校長的學生,他們就使出了最狠一招。

在夜黑風高的時辰,用小船載著十幾個學生,兩眼蒙住,航行至海中央,把學生推下去,活生生的淹死。一個泳技甚佳,又幸運的遇到麻袋有一小破洞,讓他掙脫後僥倖游回的學生,事後回憶恐怖的經過:

「我和十幾個學生眼睛被蒙著上船,船到海中央就不走了。學生們被推出船艙,眼罩被取下來,一道強光射過來,抬頭一望,船頭上架著一挺機槍,沿著甲舨一個接一個的士兵,端著槍瞄向學生。這時,來了一群徒手士兵,兩人架著一個學生,拿出一個麻袋,快速朝學生的頭上套上,套牢後打個死結,立刻朝外一推,噗通一聲就沉入了水中,沒有掙扎,也沒有呼喊。船上亂成一團,但一個接一個都被裝進了麻袋丟入了大海,短短幾分鐘,一個個年輕的生命就結束了。」

此後在澎湖,學生聞「拋錨」而色變,都乖乖成了大兵。而在台灣,張敏之的恩師崔唯吾,在一個月內約集了二十位山東籍的中央籍民意代表及學者,共同作保電請陳誠放人。陳誠與彭孟緝恐「夜長夢多」,竟在1949年12月11日利用星期天,在馬場町處決了張敏之等七名師生。這也就是台灣最大的白色恐怖,也是牽連人數最多的第一大案「澎湖案」。

電刑:通電跳起絕命之舞

學生被關在澎防部附近的廟宇慘遭刑求凌虐,後來成為知名牧師與作家的殷穎,當時被編入澎防部39師師本部,每天晚上在二樓打地鋪睡覺時,都會聽到犯人受刑的慘叫。他在2005年4月10日至12日《聯合報》裡就寫到:

「三十九師政治部的偵訊人員,都會套用中共的各種名詞,所謂坦白、前進等中共語言,都是他們慣用的口頭禪。他們問案更嗜用各種酷刑:其中有所謂跳舞,即將兩部軍用電話機的電線綁在受刑人兩手的拇指上,要受刑人脫掉鞋襪,赤足踏在地上;再在地上潑了水,然後行刑者搖動電話機,受刑人便會觸電發出慘叫,且全身跳動。此刑極為殘酷,受刑者都會供認為匪諜而不諱。

另外的刑罰,有讓受刑人捲起褲腿,跪在碎貝殼與尖石上,讓貝殼尖石刺入肉中,雙膝血肉模糊。受刑人如不承認為匪諜,便不准起來。這種酷刑也十分有效。此外尚有其他花樣繁多的刑具,任你是鐵打的金剛,也逃不出匪諜的命運。」

軍人用有線電話當刑求學生的工具,後來擔任澎湖內垵國小校長的呂高麟,將近60年後接受公共電視的訪問,走到天后宮附近,忍不住老淚縱橫地說:「他們用電話線劄手指頭上,過電。哎啊!現在想了都流淚。」

戰亂的時代,孩子似乎沒有天真的豁免權。每天晚上吃過飯開始點名,抓匪諜,要孩子們互咬。呂高麟記得:「我們每天晚上點名,嚇得尿了褲子,說我們這裡面有兩個匪諜,那匪諜甚麼樣,到現在我也沒看到。可憐,你不知道有多可憐,嚇得站不住啊!尿褲子上頭。我自己都尿過一褲子。」

「我們在漁翁島,那個時候的連指導員,他的名字叫做馮新善。」濟南聯中學生王殿祥講的抓匪諜,更像是黑色喜劇片的無厘頭場景。他說:「抓匪諜怎麼抓呢?指導員問,你們說哪一個參加共產黨的?大家都不敢講。他坐在裡面講,大家頭都不敢抬。他又講一次,大家頭就又低一次。最後他用那個粉筆,寫在那個台上,我們去看,他粉筆向人群一丟!假如丟到我頭上,我一定會移動嘛,移動一下,他就講:『王殿祥,你起來!』就這樣恐怖啊!」

熬過了晚上,天亮起來,咦,旁邊的同學怎麼不見了?班長來把毯子收一收,把那位同學的東西都拿走。至於同學到哪裡去了?是被抓去關起來?還是被丟到海裡面去了?呂高麟說:「這是事實,這不是我捏造的。有一個同學,他現在嚇得一說這件事,因為他裝麻袋,沒甩進去(海裡),到現在一聽說,他這樣嚇得直發抖。」呂高麟一邊說,一邊模仿同學四肢顫抖的模樣。

中研院近史所的研究員許文堂,在2004年對這些劫後餘生的「老學生」們做了訪談,每一個人談起被刑求的過程,至今都還記憶深刻。山東籍作家王鼎鈞,2006年在《自由時報》發表〈匪諜是怎樣做成的?〉講的也就是當年這些同學師長們的遭遇。屈打成招,扭曲人性,刑求之下,要有多少匪諜,他們都「做」得出來。但這些傷天害理的惡事,竟然出現在講求報應循環的廟宇,也是令人匪夷所思。

暖流:無情軍管島,有情澎湖人

馬公市到處林立的廟宇,1949年反而成了這些山東流亡學生被關押刑求的傷心地,即使一甲子過去了,外在的傷口早已癒合,內心的恐懼卻依然難以抹平。但在遭遇最壞的地方,往往也就是能看到人心最美的所在。

2015年我在編輯張敏之校長夫人王培五106歲時口述,作家呂培苓紀錄的《一甲子的未亡人》時,也看到了張校長大女兒張磊回憶當年的情景:

「電流扎著校長和學生,也扎在居民的心口上。受刑人哀嚎的聲音讓居民很不忍,有的(住在)旁邊的歐巴桑就來,跪下來求官兵說:『你們放了他們吧!他們只是孩子啊!』」

《一甲子的未亡人》出版後,我收到了讀者胡益強的來信,他的老家就在馬公市後窟潭15號(現改名為重光里);55號就是乾隆年間所建,供奉池府王爺的威靈殿。他的父親胡文清說,1949年時才8歲,就看到不只是威靈殿裡關了許多學生,連他家的大廳也被士兵占用為刑求的場所。為了記錄採訪這段珍貴的史料,我請胡益強幫我聯絡,5月29日下午親自前往新店大坪林訪談。

胡文清先生世居馬公市後窟潭,18歲後才來台北,就讀當時還位於新店秀朗橋邊的軍法學校(今景美人權文化園區);畢業後擔任軍法官,現已退役轉任律師多年。他回憶起當年部分女學生因進不了台灣,又回不去中國,只好下嫁澎湖當地居民。附近雜貨店的婦人們偶而會聊起,某一家夫妻昨晚又吵架,因為來自山東的妻子,觀念習性一甲子後仍水土不服。

至於書中提到的刑求工具有線電話,他也印象深刻。有時士兵不在,他們附近幾個貪玩的男生,就哄騙年紀最小的一個孩子,像學生那樣乖乖被綁在板凳上,然在手指上綁上電線,學士兵那樣大力搖起電話機,那孩子立刻哇哇大叫。但被綁的孩子年紀太小,心臟負荷不住這麼大的電流,口吐白沫到差點休克,嚇得他們幾個大孩子一哄而散。

至於其他學生所受的酷刑,當時他也都親眼目睹。像是口裡灌大量的水,再用大石頭壓肚子使其屎尿失禁;或是用麻布袋把人包起來並丟入大海,女學生被剝光衣服,在大太陽與珊瑚礁下曬傷割傷,這些看起來就無法忍受的酷刑,再頑皮的小男生也不敢輕易模仿的。

印象中最恐怖的,就是士兵把學生綑起來,懸吊在他家大樑上。中午士兵離開回部隊用餐時,他的母親不敢把學生放下來或鬆綁,只敢偷偷拿個高腳凳,輪流放在那幾個懸空的學生腳下,讓他們的腳能暫時踩到支點、減緩拉力而減輕一點痛苦,並各餵他們吃點東西。

多年後他讀中學時,有兩位青年路過,並停留在家門前很久,他就走出來問他們是誰?他們回答:「你不記得我們了嗎?我們就是被吊在你們家客廳,然後被你媽媽拿凳子來讓我們輪流墊腳,還偷偷餵我們吃高粱粥的學生啊!」原來這兩位年輕人大學畢業後,專程來澎湖向他母親致謝的。

我將這段採訪到的故事提供給民視記者,他們不但專訪了胡先生,也去澎湖出了外景。當年在馬公各廟宇慘遭刑求的山東流亡學生,最年輕的也都八十多歲了。在這個傷心島上獲得關心,讓他們對澎湖留下的不全是羞辱折磨。即使在絕望的環境中,還是能讓這些外地青年,感受到一絲希望與關愛,未來人生裡留下的不只是仇恨與無助。本文也要向後窟潭威靈殿旁好心的胡夫人,致上最深的敬意。

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

【照片】請看網址如下:

訂閱:

意見 (Atom)