|

*橘色粗體字為楊緒東醫師撰寫之書評

著作:

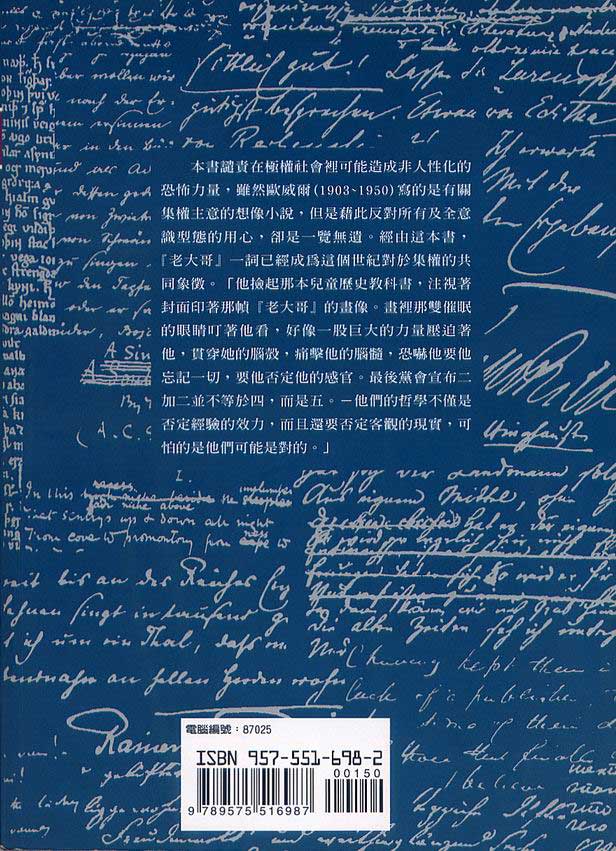

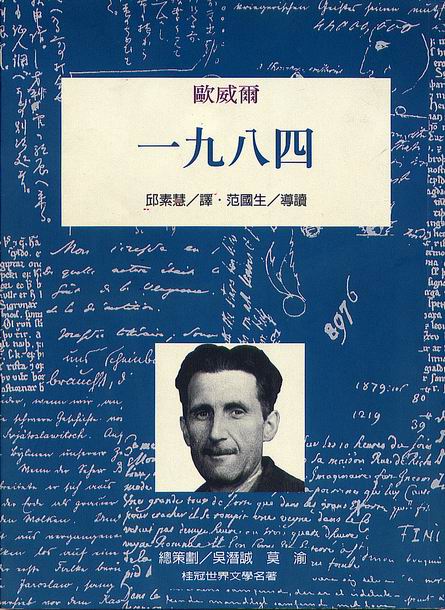

讀友先瞭解,歐威爾寫《1984》這本書的動機與其著者的心情故事,再讀《1984》此書的內容,會有較清楚的概念,於導讀部份范國生教授有曰:

歐威爾在《動物農莊》完成(一九四五)後正式構思《一九八四》。不過這並不表示他在寫《動物農莊》之前沒有想到《一九八四》。綜觀歐威爾一生的作品,絕大部分都跟他的生活經驗有密切的關係。歐威爾在一九○三年出生時,他的父親任職於英國在印度的殖民政府。歐威爾二歲回到英國,八歲進入私立的聖西普利安(St. Cyprian)預備學校。該校對學生各方面的要求都很嚴格,以獨裁方式管理,種下歐威爾日後痛恨獨裁與階級制度的因子。一九一七年,他曾意外進入軍校威靈頓學院(Wellington College),過了九週他所謂「血腥的」團隊生活。因此,小小年紀的歐威爾已經有了豐富的受壓迫的經驗。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”歐威爾與《一九八四》”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.ix。

共產主義是社會主義的一種,宣揚社會主義的歐威爾後來卻極力反對共產主義,最重要的關鍵是一九三六年爆發的西班牙內戰,因為他在這段期間徹底認識共產黨和共產主義。歐威爾在一九三六年十二月自倫敦抵達西班牙,此行的目的是替英國一家出版社報導西班牙內戰的實情。由於共和政府獲得歐洲很多國家的知識分子和工人的聲援,而佛朗哥則得到納粹德國和法西斯義大利的支持,歐威爾受到革命氣氛的衝擊,覺得非有所行動不可。於是在陰錯陽差之下,參加一個民兵單位POUM(馬克斯派統一工黨),並隨即被派赴前線參與實際戰鬥。次年五月,歐威爾遭子彈擊中喉部,被迫離開前線。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,” 歐威爾與《一九八四》”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.x。

他在醫院療養期間,逐漸認識共產主義者的陰謀技倆與虛偽宣傳,未達目的而不擇手段,完全違背革命的理想。他以前厭惡右翼的暴力,現在對左翼的殘酷更是深惡痛絕。他覺得共產主義並不是自己心目中的社會主義,而是戴著社會主義面具的法西斯主義。歐威爾回到英國後,每天都在注意有關西班牙局勢報導。令他驚訝的是支持共產黨的報導幾乎全都是「歷史創作」,極盡隱藏、歪曲之能事。他六個月之前所感受的革命熱忱變成充滿叛逆、欺詐、暴力和反控訴的陰險氣氛,對他後來的作品有重大的影響,《動物農莊》和《一九八四》便是他在這一時期所孕育的反共思想的具體表現,而他在西班牙內戰期間所觀察、體驗的種種則成為《一九八四》內的思想警察和言論控制的構思骨幹。他在一九四七年所發表的<我為何寫作>可說是最好的註腳:「在太平時代,我可能寫出華麗或純粹敍事的文字,也可能至今完全不知道自己的政治立場。結果我卻被迫成為一種﹝政治﹞小冊作家。最初五年走錯行(在緬甸的印度皇家警察任職),後來又備嚐貧窮與失敗,使我更加痛恨威權,也首度意識到工人階級的存在。在緬甸的工作也使我略知帝國主義的本質,但是這些經驗仍不足以為我塑造明確的政治傾向。後來則有希特勒和西班牙內戰等………西班牙內戰和一九三六到一九三七年間的其他事情使我的想法起了決定性的變化,我終於明白自己的立場。」

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”歐威爾與《一九八四》”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,pp.x-xi。

歐威爾自承,他十歲以後就難得有健康的身體,而他的作品與他的疾病則有相當密切的關係。他說:「寫一本書是一次可怕而累人的掙扎,像生了一場長期而痛苦的大病。」這種說法對《一九八四》而言尤其貼切,因為這本小說的主要隱喻就是疾病,主角還經歷一次腦白質的切除手術。整本小說瀰漫著垂死的氣氛和強烈的求死欲望,主角在小說結尾時想像的是「期待已久的子彈正射進他的腦部。」

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”歐威爾與《一九八四》”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.xii。

那麼,到底是什麼樣的故事值得歐威爾拼著老命去寫呢?其實《一九八四》的故事很簡單。故事從一九八四年四月四日開始,這時世界分成三大國:大洋國、歐亞國和東亞國。這三個國家相互交戰不已,而且敵、友隨時易位。在大洋國裏,黨的權威至高無上。黨之下有四個部:一是和平部,掌理戰爭;二是愛情部,即思想警察部,掌理法律和社會秩序;三是豐盈部,掌管經濟;四是真理部,掌管新聞、康樂、教育和藝術。大約三十九歲的主角溫斯頓就是真理部的一名小職員。大洋國的每個家庭的每一個房間(包括廁所)都裝置了永遠無法關閉的電視幕。黨利用這種裝置,監視著每一個人的行動、言談和思想。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”歐威爾與《一九八四》”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.xiii。

他說《一九八四》不是專門批評共產主義或社會主義,而是譴責社會裏造成非人性化的一些力量。歐威爾寫的是有關極權主義的想像論文,反對所有的意識形態,同時警告世人:任何獲得絕對權力的政府都是人類的威脅。

這樣,也許我們可以說,如果各種膚色的人-尤其是知識份子-對集權主義沒有正確的認識,《一九八四》裏大洋國的政治制度雖然不是必將來臨,卻是可能發生。歐威爾為了喚醒世人,喀著血完成最後一本小說,因為他雖然對人類失望,但是對人類前途的看法還是樂觀的。如果他對人類的前途絕望,寫作對他而言變沒有什麼意義,早就封筆不寫了。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”歐威爾與《一九八四》”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.xvi。中國黨佔有KMT訓練出來的軍、警、特、公務員,以及ROC的法制,用司法來榨老百姓;應一句話「有錢判生,無錢判死」。若是沾上政治這一塊,KMT獨佔的版圖,就不得了啦!

政治是KMT運作ROC體制,壓制台灣人民的工具,台灣人不可太關心政治,若是想與KMT角逐政治地盤,自然會死得很難看。阿扁當上ROC的總統,則犯了中國黨的大忌,下台就是收押先入黑牢,因為KMT在ROC的正統,不容侵犯。

台灣人要安身立命當個順民,學會賄賂,就可以無事,台灣人若是碰到政治也只有一條路:「被他馬的政治迫害」,這是唯一的途徑。

台灣人搞選舉,無法改變ROC他馬的政治迫害,也無法真能建國,體制外的民間活動,以推翻ROC體制為首要,方是根本之計。

和平抗議行動出於無奈,ROC體制內的選舉,亦是暫時妥協的方法,如果this man-Ma傲慢到底,百姓能耐我何,必然會引爆燃點,wait and see。

勤於研究此書,會對於KMT的政治迫害,有了然之慨。

溫斯頓的房間在七層樓上,他雖然只有三十九歲年紀,左右踝上卻患著靜脈腫瘍,因此他只得跨著緩慢的步子,走幾級就在梯上停留一會。在每層樓的轉角處,你可以發覺電梯閘門對面牆上那張招貼上的巨大人像正在注視著你。那畫像設計巧妙,你雙腳一移動,它的一對眼睛就會瞪著你。畫像下面印著一行字:「老大哥注視著你!」

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.1。

當然,你沒有辦法知道你是否被注視著,你只能想像思想警察隨時都在監視著你。他們認為有必要時,隨時可以進入你的電視幕內。因此,你得假定你所發出的每一個聲音都已被人竊聽,除了完全黑暗以外,你的每一擧動都被人竊視著。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.2。

真理部大廈與附近任何其他建築物不同,那是一幢金字塔式的巨形建築物,用閃閃發光的白色混凝土築成,高聳入雲,高達三百公尺。從溫斯頓站立的地點望去,可以看到白色的牆壁上刻著三句黨標語:戰爭即和平

自由即奴役

無知即力量

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.3。

溫斯頓打算做的事情就是寫日記。這並不犯法,因為法律已被廢止。可是,如被查出來的話,就會被判處死刑,或至少二十五年的強迫勞動。他拿起墨水筆,口唇微動,一陣震顫,鼓起勇氣寫道:「一九八四年,四月四日」他突然浮起一層絕望的感覺。他根本並不確知今年是一九八四年。他想大概是可能的;因為他記得他的確是三十九歲了,而且相信自己誕生於一九四四或一九四五年;可是現在他卻無法把一年或二年以內的確切日子指出來。

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.4。

突然間,他在驚惶情緒中執筆寫下如下的一段:「一九八四年四月四日。昨夜去看電影,全部是戰爭片。有一幕是一艘難民船在地中海某地被炸的情景。一架直昇機追擊一個在水中逃命的大胖子,起初他像一隻海豚一樣在水中掙扎,隨後在直昇機的掃射下,但見他滿身彈孔,海水變為赤色,他突然沉了下去。觀眾這時狂呼大笑。接著一幕映出一艘滿載兒童的救生艇,一架直昇機在上面盤旋。一個中年猶太婦人坐在船頭,手裏抱著一個年約三歲的男孩。他受驚尖叫,把頭部貼緊他母親的胸口,她緊緊地擁抱著孩子,自己也嚇得臉色轉青了。只見直昇機投下一枚二十公斤的炸彈,把救生艇炸成粉碎,小孩的一隻手臂飛入空中,這一幕一定是那架直昇機追蹤攝取的。這時,黨員座位裏爆出喝采的聲音……」

歐威爾著、邱素慧譯、范國生導讀,1994,”第一部”,《一九八四 Nineteen eighty four》,桂冠,台北,p.5。

(未完待續,撰於2009/11/26)

引用台灣大地文教基金會:

|