作者 台灣大地文教基金會董事長 楊緒東醫師

2011/06/03, Friday

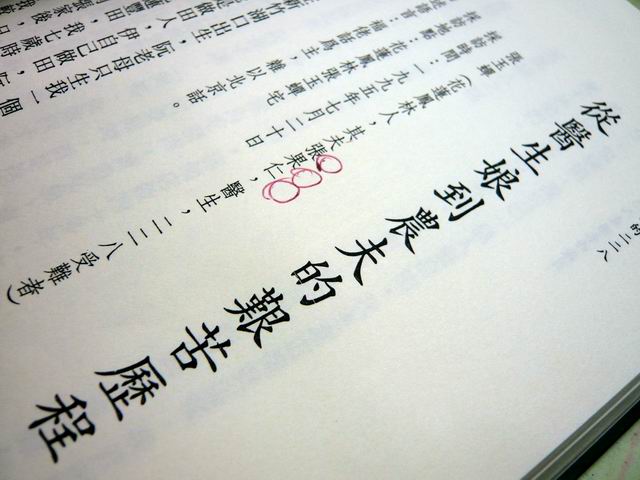

(photo source:《查某人的二二八-政治寡婦的故事》一書,「從醫生娘到農夫的艱苦歷程」)

| 作者 台灣大地文教基金會董事長 楊緒東醫師 | |

| 作者 台灣大地文教基金會董事長 楊緒東醫師 | |

*粗體字為楊緒東醫師撰寫之書評

盧陳碧水,其夫盧鎰。

光復以後,民國三十五年,阮就自己蓋一間旅社,叫大陸旅社,那是阮頭家的名。阮頭家想彼時大陸「光復」台灣,就號這樣的名。

光復後,國軍、外省人過來台灣,真多嘉義機場的空軍來住在阮的旅社。他們不只是住阮的旅社,阮也煮給他們吃。他們住住,離開以後,阮才拿帳單去機場總部收帳。當時生意真好,除了國軍以外,也有真多普通的人來住。彼時,我真「無閒」(沒空),又要顧囝仔,又要顧生意。

一般來講,那些空軍的素質還不錯。阮對他們不錯。我雖然不會講國語,但是聽多了,一些簡單的話,我就把伊學起來,像吃飯啦,一些日常簡單用語。

沈秀華,1997,"旅社頭家娘的冤情-盧陳碧水(其夫盧鎰)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.131。

嘉義發生二二八的前一天,阮頭家剛好跟刑事組長和組長的太太,三人一起去高雄。第二天,亦是二二八發生的那天,阮頭家他們三個人在高雄聽講發生二二八,就趕快回來嘉義。當時有一些台灣人要打外省人,刑事組長是外省人,阮頭家就把刑事組長藏在阮厝內,有三、四個台灣人就來阮厝,要把刑事組長拉出來。阮頭家不肯,就把門硬關起來。那些台灣人無法度入來厝內,就喊講:「你要是不讓阮進去,阮就投手榴彈。」阮頭家就回講:「你們投看看!」後來那三、四個台灣人就離開。

沈秀華,1997,"旅社頭家娘的冤情-盧陳碧水(其夫盧鎰)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.132。

二二八以後,有一段時間一些外省人,其中有一些是憲兵,會來阮旅社亂搜查,叫阮的人客出來房間外蹲著。他們講阮旅社內有「叫查某」(指可召妓),有住壞人。彼時常常被這些外省人弄得真操煩。那些外省人亦講:「你的頭家被打死,是應該的,伊反叛國家。」我一聽他們這麼講,很生氣就跟他們相罵。我也無在驚,我講:「你們知道什麼是應該,阮頭家保護你們外省人,驚你們被台灣人打,你們凶狠,還講這種話。」我一氣就罵他們,後來那些外省人還跟我陪失禮,講:「我們不知道情形是這樣,還以為你的頭家被槍殺,是因為反叛國家。」你看有冤枉否?阮頭家只是去高雄一趟,就被講有參加二二八,其實真多那些被打死的人,都無參加二二八。

沈秀華,1997,"旅社頭家娘的冤情-盧陳碧水(其夫盧鎰)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.133。

她是堅強的女性,228之後雖然充斥害怕的陰影,並未打倒她的意志,勇於面對KMT橫加而來的打擊。

自我的囝仔小時,我就跟他們講他們老爸二二八被打死的代誌。我是無在驚政治,若讓我生氣起來,我什麼都不驚。阮頭家的死,我當然會怨嘆,怨嘆伊又無參加二二八,還這樣被打死。伊若有參加來被打死,咱們也比較不怨嘆。今日伊又無參加二二八,還被打死,什麼人不會怨嘆。我當然也會怨嘆政府,但是怨嘆又有什麼用。咱們的要求,政府又不會照做。我常想阮頭家,想伊才39歲就無緣無故被打死,想伊可憐。

沈秀華,1997,"旅社頭家娘的冤情-盧陳碧水(其夫盧鎰)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p. 134。

許江春,其夫許朝宗,八堵火車站副站長。

我22歲結婚,31歲彼年新曆3月11,農曆2月19發生二二八這件代誌。二二八前,阮老爸在外面聽人講有人要來「車頭」抓穿黑衫的人(鐵路局工作人員),阮老爸回來厝就對阮頭家講:「朝宗,你明早不要去上班,萬一有人要來抓穿黑衫的人,不是就真冤枉。」阮頭家應講:「阮也無跟人家怎麼樣,為什麼要驚,不要出去上班?」當時收音機也一直播放,叫大家要去上班,講政府會保護大家。農曆2月19彼早,阮頭家要去上班,我還叫伊不要去,伊講,無去跟人換班也不行,我就對阮頭家講:「你要去跟人換班,也不要去「車頭」坐,去人家厝內坐較安全。」

彼時我剛有阮查某囝仔四個月,「病囝」(害喜)病得人真艱苦,伊去上班以後,我就去洗衫,洗好,畏寒,我就去躺在棉床上,剛躺下去還未睡著,我一個朋友就來叫,問阮頭家有去上班無?我講:「有。」我的朋友就講:「壞了,抓去的抓去了,死的死的。」我一聽就自己跑去八堵,從暖暖跑到八堵也不會真遠,我一到八堵時已經無看到人影。

找「尪」的心情是真艱苦,阮也曾經去海邊認死屍,屍體一塊浮起,一塊浮起,但是都不是咱們的人。

沈秀華,1997,"從二二八走過來的歲月-許江春(其夫許朝宗)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,pp.140-142。

台灣查某偉大的地方,在於她能夠忍辱顧囝仔,隱藏心理上極大的「衝擊」而頂天立地。

阮頭家出代誌以後,我對囝仔變成真嚴,我都跟囝仔講:「要乖,咱們無老爸,就要乖才行。」有一次,我的囝仔出去跟人家冤家(吵架),回來厝就給我打,我「號」,囝仔也「號」,我對我的囝仔講:「你怎麼跟人家冤家?」伊講:「我下次不敢了。」我問伊:「你現在靠誰?」伊講:「靠媽媽。」我講:「你靠我,我要靠誰?」阮囝仔就講:「你靠我,現在起,我要乖。」伊給我打,也「號」,我打人也「號」,這些囝仔跟我也真艱苦,我真嚴。

沈秀華,1997,"從二二八走過來的歲月-許江春(其夫許朝宗)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.144。

二二八這件代誌對我最大的影響是讓阮全家落地散家,死的死,小的小,還未出生的還未生,阮頭家出代誌彼年七月我才生我最小的查某囝仔,生的那早上,嬰仔一出世,親像是歌仔戲在扮,我嬰仔抱起來就「號」,「號」囝仔一出世就無老爸,但是「號、號」的,還是算去,也無法度,厝邊的人來看我,叫我不要再「號」,再「號」目睭會瞎。

沈秀華,1997,"從二二八走過來的歲月-許江春(其夫許朝宗)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,pp.147-148。

張玉蟬,其夫張果仁是醫師。

四月初時,兵仔(國民黨軍隊)來花蓮,阮大家就在街仔路排著,看著兵仔。怎麼形容這些兵仔呢?中國兵仔跟日本兵仔差真多,中國兵仔像是乞丐,古早的乞丐都揹著鼎(鍋子)啦!雨傘啦!中國兵仔也一模一樣,揹著鼎、雨傘啦!咱們想看一下這些打敗日本兵的中國兵長得怎麼樣?結果像乞丐一樣。

四月初四晚上鳳林鎮上有歡迎國軍來的晚會,阮公公(採訪者按:在受訪過程,張女士時以阮老爸,或阮公公稱呼張七郎先生。)人破病,不能去參加,就派大囝仔(大兒子)去,結果同彼晚國軍派人去阮街仔路的病院抓張果仁,當時我人在厝內,不知道情形,是阮大嫂跟我講的。彼晚我就趕快回來山下,想跟阮老爸講,伊的囝仔被抓去了。結果我一回到山下厝來,阮老母跟我講,阮老爸跟老四被兵仔抓去。當時我就將鳳林街仔路厝內發生的情形跟阮老母講一遍。

第二天,五日早上,阮不知道他們已經被殺死,阮還殺雞準備四個便當,拿去警察所要給他們,結果局方只收一個便當。後來一個兵仔來跟阮通知,講阮老爸三人已經被殺死。阮厝就跟十幾個親戚去找,到了傍晚四、五點,才在鳳林公墓找到阮老爸、阮大兄和張果仁的屍體,但是當時天未暗,阮不敢把屍體弄回來,一直到六日透早,天未亮,才用牛車去運屍體回來,一路上牛也一直在哭。

屍體到厝以後,我、阮大嫂和阮婆婆(採訪者按:張玉嬋女士以阮老母或阮婆婆來稱呼張七郎的太太張詹金枝女士)就用熱水洗他們的身軀,就像洗人的身軀一樣來洗他們,又替他們換衫。他們每一人都被打二槍,全身軀都是砂,阮先生張果仁大腸也跑出來。我當時真悲哀,真懷疑上帝的存在,一邊幫他們洗身軀,一邊就罵:「那裡有上帝,若有上帝,為何給阮這麼大的災難。」阮老母真堅強,伊一直祈禱。阮老爸、老母一直信仰基督教長老教會,我來張家以後,也信仰上帝。

沈秀華,1997,"從醫生娘到農夫的艱苦歷程-張玉蟬(其夫張果仁)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,pp.156-157。

228的當時,子女能出國,是歹命中的「好命」,不幸2008馬騜當家,「ECFA」與「一中原則」,就把台灣人再出賣給PRC。

台灣囝仔,是台灣建國的希望。

我們張家一直真重視教育,日據時代孩子都送去日本受教育,假使說二二八沒有發生,我們家的孩子也都會送去外國讀書的,二二八發生後,阮老母很生氣,伊講:「我情願我的子孫做外國的奴才,也不甘願他們做中華民國的紳士。」但是如果二二八沒有發生,我們張家的孩子,還是會出國。

沈秀華,1997,"從醫生娘到農夫的艱苦歷程-張玉蟬(其夫張果仁)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.161。

二二八事件以後,對外省人,一開始,我們當然很怨恨他們,但是久了,我們就瞭解這不是一般的外省人做的事,而是那些做官的外省人做的。所以以後我們對外省人就不會排斥,阮大嫂的大媳婦和我的媳婦都是外省人,我們都相處得很好。

這幾年要不是民進黨出來,二二八也不會那麼容易的平反,有時我看立法院為了二二八賠償問題在講價,民進黨是為二二八家屬在講話。但是國民黨方面,我就想不通,國民黨裡面台灣人也真多,結果他們不靠到我們這邊來,反而靠到國民黨那邊去。剛開始是一千萬,現在是六百萬,當報紙報導一千萬賠償時,有人對我媳婦講:「哇!你們可以領一千萬。」阮媳婦就回答,講:「那一千萬,我不要,給你啦!你們家死一個人,好嗎?」那一千萬我不放在眼裡,我四十多年都過來了,別人家我不知道,我們張家有三個醫生,我爸爸還是國代,「老賊」!哈!國代領的錢有多少?難道四十多年來,他們只賺一千萬而已?

沈秀華,1997,"從醫生娘到農夫的艱苦歷程-張玉蟬(其夫張果仁)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.170。

李登輝總統出來對二二八家屬道歉,我很感激,但是無滿足。在二二八時,李總統也像咱們其他台灣人一樣,驚得要死,他的道歉沒什麼意義,應該是兇手出來道歉才有意義。兇手是蔣總統,咱們都知道,但是咱們不敢講出來,現在他已經死去了,也沒有辦法,但是那些殺人的人應該要出來道歉。

我一世人艱苦,信仰對我有很大的幫助,遇到困難,無人商量,很無奈的時候,只有禱告求上帝,心內就感到較平安。

沈秀華,1997,"從醫生娘到農夫的艱苦歷程-張玉蟬(其夫張果仁)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.171。

光復以後,民國三十五年,阮就自己蓋一間旅社,叫大陸旅社,那是阮頭家的名。阮頭家想彼時大陸「光復」台灣,就號這樣的名。

光復後,國軍、外省人過來台灣,真多嘉義機場的空軍來住在阮的旅社。他們不只是住阮的旅社,阮也煮給他們吃。他們住住,離開以後,阮才拿帳單去機場總部收帳。當時生意真好,除了國軍以外,也有真多普通的人來住。彼時,我真「無閒」(沒空),又要顧囝仔,又要顧生意。

一般來講,那些空軍的素質還不錯。阮對他們不錯。我雖然不會講國語,但是聽多了,一些簡單的話,我就把伊學起來,像吃飯啦,一些日常簡單用語。

沈秀華,1997,"旅社頭家娘的冤情-盧陳碧水(其夫盧鎰)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.131。

嘉義發生二二八的前一天,阮頭家剛好跟刑事組長和組長的太太,三人一起去高雄。第二天,亦是二二八發生的那天,阮頭家他們三個人在高雄聽講發生二二八,就趕快回來嘉義。當時有一些台灣人要打外省人,刑事組長是外省人,阮頭家就把刑事組長藏在阮厝內,有三、四個台灣人就來阮厝,要把刑事組長拉出來。阮頭家不肯,就把門硬關起來。那些台灣人無法度入來厝內,就喊講:「你要是不讓阮進去,阮就投手榴彈。」阮頭家就回講:「你們投看看!」後來那三、四個台灣人就離開。

沈秀華,1997,"旅社頭家娘的冤情-盧陳碧水(其夫盧鎰)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.132。

二二八以後,有一段時間一些外省人,其中有一些是憲兵,會來阮旅社亂搜查,叫阮的人客出來房間外蹲著。他們講阮旅社內有「叫查某」(指可召妓),有住壞人。彼時常常被這些外省人弄得真操煩。那些外省人亦講:「你的頭家被打死,是應該的,伊反叛國家。」我一聽他們這麼講,很生氣就跟他們相罵。我也無在驚,我講:「你們知道什麼是應該,阮頭家保護你們外省人,驚你們被台灣人打,你們凶狠,還講這種話。」我一氣就罵他們,後來那些外省人還跟我陪失禮,講:「我們不知道情形是這樣,還以為你的頭家被槍殺,是因為反叛國家。」你看有冤枉否?阮頭家只是去高雄一趟,就被講有參加二二八,其實真多那些被打死的人,都無參加二二八。

沈秀華,1997,"旅社頭家娘的冤情-盧陳碧水(其夫盧鎰)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.133。

她是堅強的女性,228之後雖然充斥害怕的陰影,並未打倒她的意志,勇於面對KMT橫加而來的打擊。

自我的囝仔小時,我就跟他們講他們老爸二二八被打死的代誌。我是無在驚政治,若讓我生氣起來,我什麼都不驚。阮頭家的死,我當然會怨嘆,怨嘆伊又無參加二二八,還這樣被打死。伊若有參加來被打死,咱們也比較不怨嘆。今日伊又無參加二二八,還被打死,什麼人不會怨嘆。我當然也會怨嘆政府,但是怨嘆又有什麼用。咱們的要求,政府又不會照做。我常想阮頭家,想伊才39歲就無緣無故被打死,想伊可憐。

沈秀華,1997,"旅社頭家娘的冤情-盧陳碧水(其夫盧鎰)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p. 134。

許江春,其夫許朝宗,八堵火車站副站長。

我22歲結婚,31歲彼年新曆3月11,農曆2月19發生二二八這件代誌。二二八前,阮老爸在外面聽人講有人要來「車頭」抓穿黑衫的人(鐵路局工作人員),阮老爸回來厝就對阮頭家講:「朝宗,你明早不要去上班,萬一有人要來抓穿黑衫的人,不是就真冤枉。」阮頭家應講:「阮也無跟人家怎麼樣,為什麼要驚,不要出去上班?」當時收音機也一直播放,叫大家要去上班,講政府會保護大家。農曆2月19彼早,阮頭家要去上班,我還叫伊不要去,伊講,無去跟人換班也不行,我就對阮頭家講:「你要去跟人換班,也不要去「車頭」坐,去人家厝內坐較安全。」

彼時我剛有阮查某囝仔四個月,「病囝」(害喜)病得人真艱苦,伊去上班以後,我就去洗衫,洗好,畏寒,我就去躺在棉床上,剛躺下去還未睡著,我一個朋友就來叫,問阮頭家有去上班無?我講:「有。」我的朋友就講:「壞了,抓去的抓去了,死的死的。」我一聽就自己跑去八堵,從暖暖跑到八堵也不會真遠,我一到八堵時已經無看到人影。

找「尪」的心情是真艱苦,阮也曾經去海邊認死屍,屍體一塊浮起,一塊浮起,但是都不是咱們的人。

沈秀華,1997,"從二二八走過來的歲月-許江春(其夫許朝宗)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,pp.140-142。

台灣查某偉大的地方,在於她能夠忍辱顧囝仔,隱藏心理上極大的「衝擊」而頂天立地。

阮頭家出代誌以後,我對囝仔變成真嚴,我都跟囝仔講:「要乖,咱們無老爸,就要乖才行。」有一次,我的囝仔出去跟人家冤家(吵架),回來厝就給我打,我「號」,囝仔也「號」,我對我的囝仔講:「你怎麼跟人家冤家?」伊講:「我下次不敢了。」我問伊:「你現在靠誰?」伊講:「靠媽媽。」我講:「你靠我,我要靠誰?」阮囝仔就講:「你靠我,現在起,我要乖。」伊給我打,也「號」,我打人也「號」,這些囝仔跟我也真艱苦,我真嚴。

沈秀華,1997,"從二二八走過來的歲月-許江春(其夫許朝宗)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.144。

二二八這件代誌對我最大的影響是讓阮全家落地散家,死的死,小的小,還未出生的還未生,阮頭家出代誌彼年七月我才生我最小的查某囝仔,生的那早上,嬰仔一出世,親像是歌仔戲在扮,我嬰仔抱起來就「號」,「號」囝仔一出世就無老爸,但是「號、號」的,還是算去,也無法度,厝邊的人來看我,叫我不要再「號」,再「號」目睭會瞎。

沈秀華,1997,"從二二八走過來的歲月-許江春(其夫許朝宗)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,pp.147-148。

張玉蟬,其夫張果仁是醫師。

四月初時,兵仔(國民黨軍隊)來花蓮,阮大家就在街仔路排著,看著兵仔。怎麼形容這些兵仔呢?中國兵仔跟日本兵仔差真多,中國兵仔像是乞丐,古早的乞丐都揹著鼎(鍋子)啦!雨傘啦!中國兵仔也一模一樣,揹著鼎、雨傘啦!咱們想看一下這些打敗日本兵的中國兵長得怎麼樣?結果像乞丐一樣。

四月初四晚上鳳林鎮上有歡迎國軍來的晚會,阮公公(採訪者按:在受訪過程,張女士時以阮老爸,或阮公公稱呼張七郎先生。)人破病,不能去參加,就派大囝仔(大兒子)去,結果同彼晚國軍派人去阮街仔路的病院抓張果仁,當時我人在厝內,不知道情形,是阮大嫂跟我講的。彼晚我就趕快回來山下,想跟阮老爸講,伊的囝仔被抓去了。結果我一回到山下厝來,阮老母跟我講,阮老爸跟老四被兵仔抓去。當時我就將鳳林街仔路厝內發生的情形跟阮老母講一遍。

第二天,五日早上,阮不知道他們已經被殺死,阮還殺雞準備四個便當,拿去警察所要給他們,結果局方只收一個便當。後來一個兵仔來跟阮通知,講阮老爸三人已經被殺死。阮厝就跟十幾個親戚去找,到了傍晚四、五點,才在鳳林公墓找到阮老爸、阮大兄和張果仁的屍體,但是當時天未暗,阮不敢把屍體弄回來,一直到六日透早,天未亮,才用牛車去運屍體回來,一路上牛也一直在哭。

屍體到厝以後,我、阮大嫂和阮婆婆(採訪者按:張玉嬋女士以阮老母或阮婆婆來稱呼張七郎的太太張詹金枝女士)就用熱水洗他們的身軀,就像洗人的身軀一樣來洗他們,又替他們換衫。他們每一人都被打二槍,全身軀都是砂,阮先生張果仁大腸也跑出來。我當時真悲哀,真懷疑上帝的存在,一邊幫他們洗身軀,一邊就罵:「那裡有上帝,若有上帝,為何給阮這麼大的災難。」阮老母真堅強,伊一直祈禱。阮老爸、老母一直信仰基督教長老教會,我來張家以後,也信仰上帝。

沈秀華,1997,"從醫生娘到農夫的艱苦歷程-張玉蟬(其夫張果仁)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,pp.156-157。

228的當時,子女能出國,是歹命中的「好命」,不幸2008馬騜當家,「ECFA」與「一中原則」,就把台灣人再出賣給PRC。

台灣囝仔,是台灣建國的希望。

我們張家一直真重視教育,日據時代孩子都送去日本受教育,假使說二二八沒有發生,我們家的孩子也都會送去外國讀書的,二二八發生後,阮老母很生氣,伊講:「我情願我的子孫做外國的奴才,也不甘願他們做中華民國的紳士。」但是如果二二八沒有發生,我們張家的孩子,還是會出國。

沈秀華,1997,"從醫生娘到農夫的艱苦歷程-張玉蟬(其夫張果仁)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.161。

二二八事件以後,對外省人,一開始,我們當然很怨恨他們,但是久了,我們就瞭解這不是一般的外省人做的事,而是那些做官的外省人做的。所以以後我們對外省人就不會排斥,阮大嫂的大媳婦和我的媳婦都是外省人,我們都相處得很好。

這幾年要不是民進黨出來,二二八也不會那麼容易的平反,有時我看立法院為了二二八賠償問題在講價,民進黨是為二二八家屬在講話。但是國民黨方面,我就想不通,國民黨裡面台灣人也真多,結果他們不靠到我們這邊來,反而靠到國民黨那邊去。剛開始是一千萬,現在是六百萬,當報紙報導一千萬賠償時,有人對我媳婦講:「哇!你們可以領一千萬。」阮媳婦就回答,講:「那一千萬,我不要,給你啦!你們家死一個人,好嗎?」那一千萬我不放在眼裡,我四十多年都過來了,別人家我不知道,我們張家有三個醫生,我爸爸還是國代,「老賊」!哈!國代領的錢有多少?難道四十多年來,他們只賺一千萬而已?

沈秀華,1997,"從醫生娘到農夫的艱苦歷程-張玉蟬(其夫張果仁)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.170。

李登輝總統出來對二二八家屬道歉,我很感激,但是無滿足。在二二八時,李總統也像咱們其他台灣人一樣,驚得要死,他的道歉沒什麼意義,應該是兇手出來道歉才有意義。兇手是蔣總統,咱們都知道,但是咱們不敢講出來,現在他已經死去了,也沒有辦法,但是那些殺人的人應該要出來道歉。

我一世人艱苦,信仰對我有很大的幫助,遇到困難,無人商量,很無奈的時候,只有禱告求上帝,心內就感到較平安。

沈秀華,1997,"從醫生娘到農夫的艱苦歷程-張玉蟬(其夫張果仁)",《查某人的二二八-政治寡婦的故事》,玉山社,台北,p.171。

(未完待續,撰於2011/02/08)

延伸閱讀:

二二八事件官方檔案VS.民間資料整理輯錄(嘉義地區)— 我讀我見

拜讀「228事件責任歸屬」-我見

Do You Know 228?

Do you know 228-原凶是蔣介石.我見

二二八口述歷史系列出版品

延伸閱讀:

二二八事件官方檔案VS.民間資料整理輯錄(嘉義地區)— 我讀我見

拜讀「228事件責任歸屬」-我見

Do You Know 228?

Do you know 228-原凶是蔣介石.我見

二二八口述歷史系列出版品

228護國台灣神專區:

張七郎(1888-1947)

王添灯(1901-1947)

吳鴻麒(1901-1947)

高一生(1908-1954)

葉秋木(1908-1947)

張雲昌(1916-1947)

張七郎(1888-1947)

王添灯(1901-1947)

吳鴻麒(1901-1947)

高一生(1908-1954)

葉秋木(1908-1947)

張雲昌(1916-1947)

出處:台灣大地文教基金會

http://www.taiwantt.org.tw/tw/index.php?option=com_content&task=view&id=3638&Itemid=1

沒有留言:

張貼留言